Music: Night

Music: Night

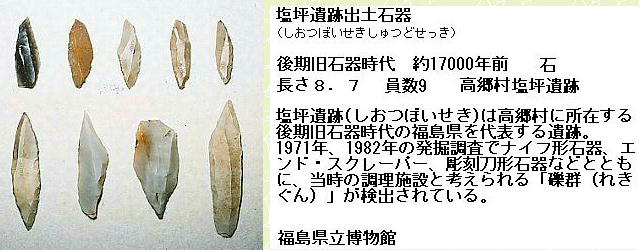

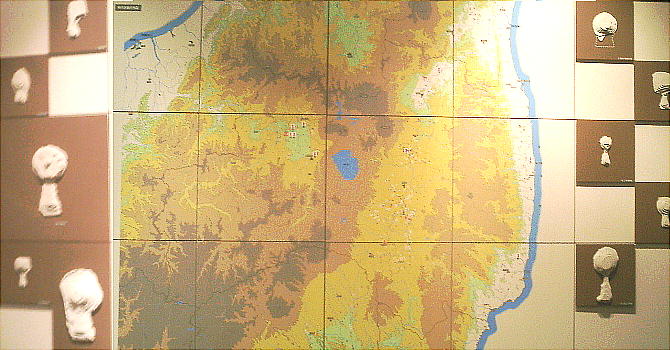

会津の歴史【概略】 ■原始 旧石器時代 福島県に人類が住み始めたのは旧石器時代からである。今から約1万年以上前、打製の石器のみを用いる人々が福島 にも住んでいた。土器はまだ使用されていない。 【塩坪遺跡(しおつぼいせき) 後期旧石器時代 約17000年前】 耶麻郡高郷村の塩坪遺跡は、後期旧石器時代の福島県を代表する旧石器時代の遺跡で、今から1万5,000~1万4,000 年前のものと考えられている。この遺跡は、見晴らしがよく、水の便もよい阿賀川の河岸段丘の上にあり、直径10 mほどの範囲から約2千点の資料が発見されている。1971年、1982年の発掘調査でナイフ形石器、エンド・スクレー パー、彫刻刀形石器などとともに、当時の調理施設と考えられる「礫群(れきぐん)」が検出されている。当時の人 々は、土器を作ることを知らず打ち欠いただけの石器を用いて狩りや動物の解体を行っていたと考えられる。 <塩坪遺跡から出土した石器>

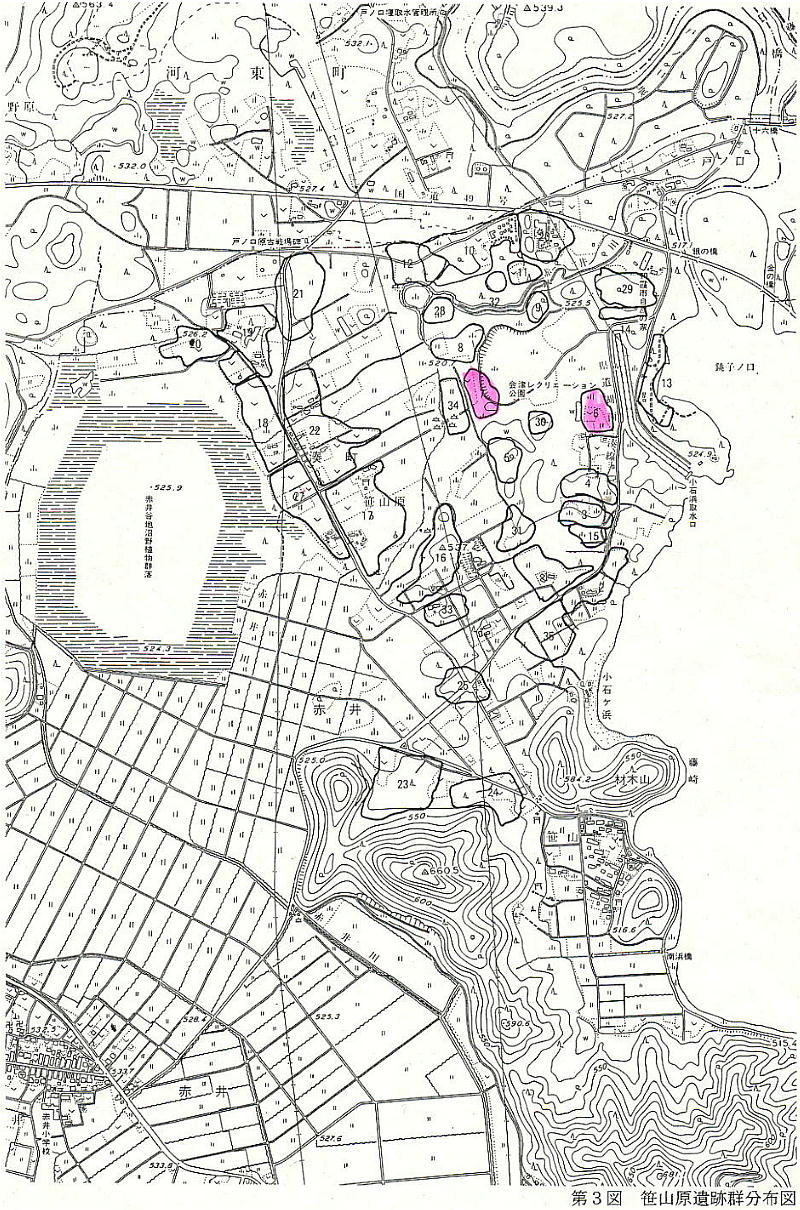

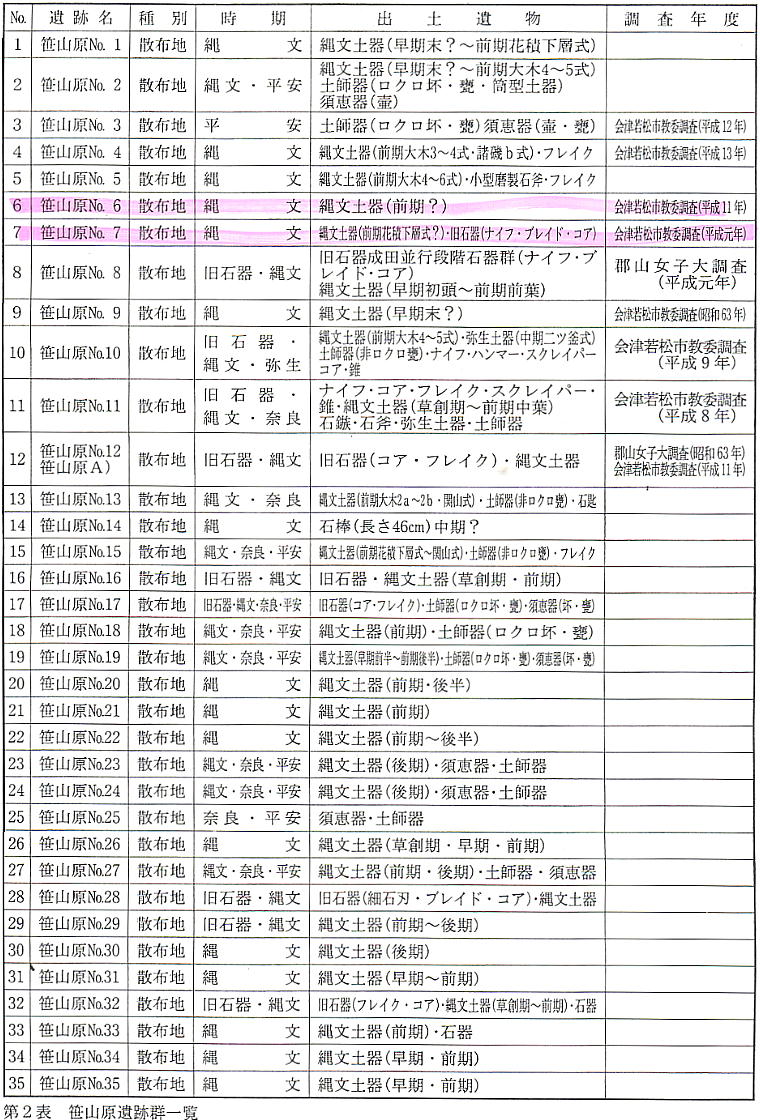

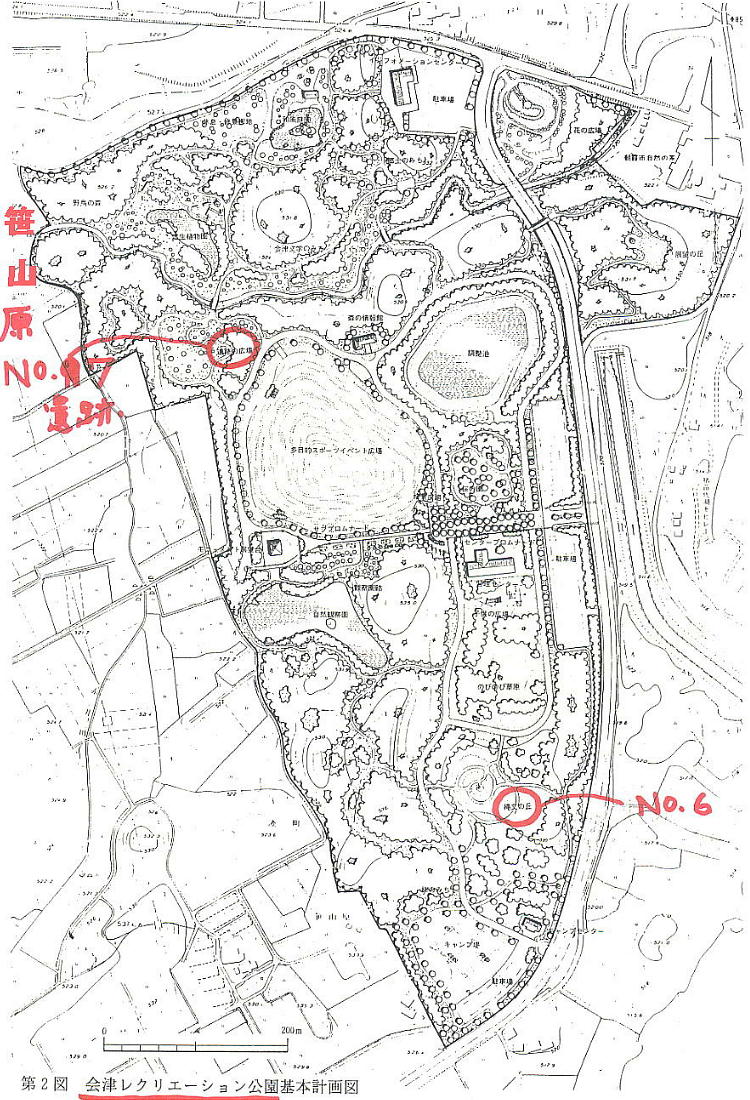

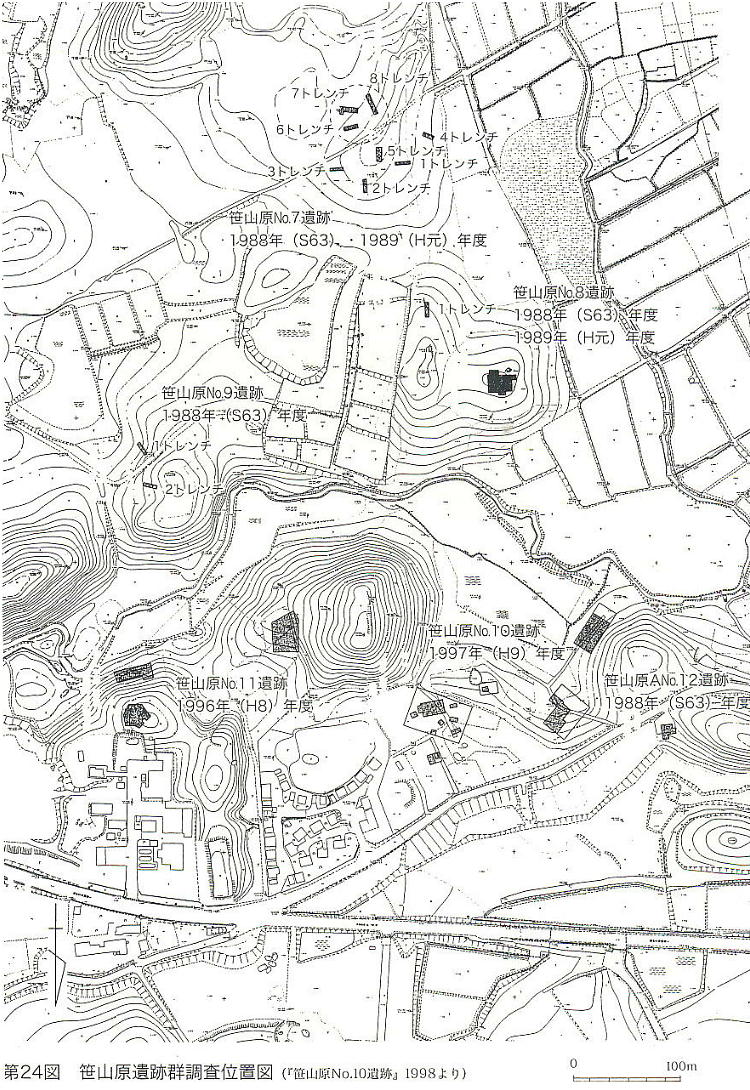

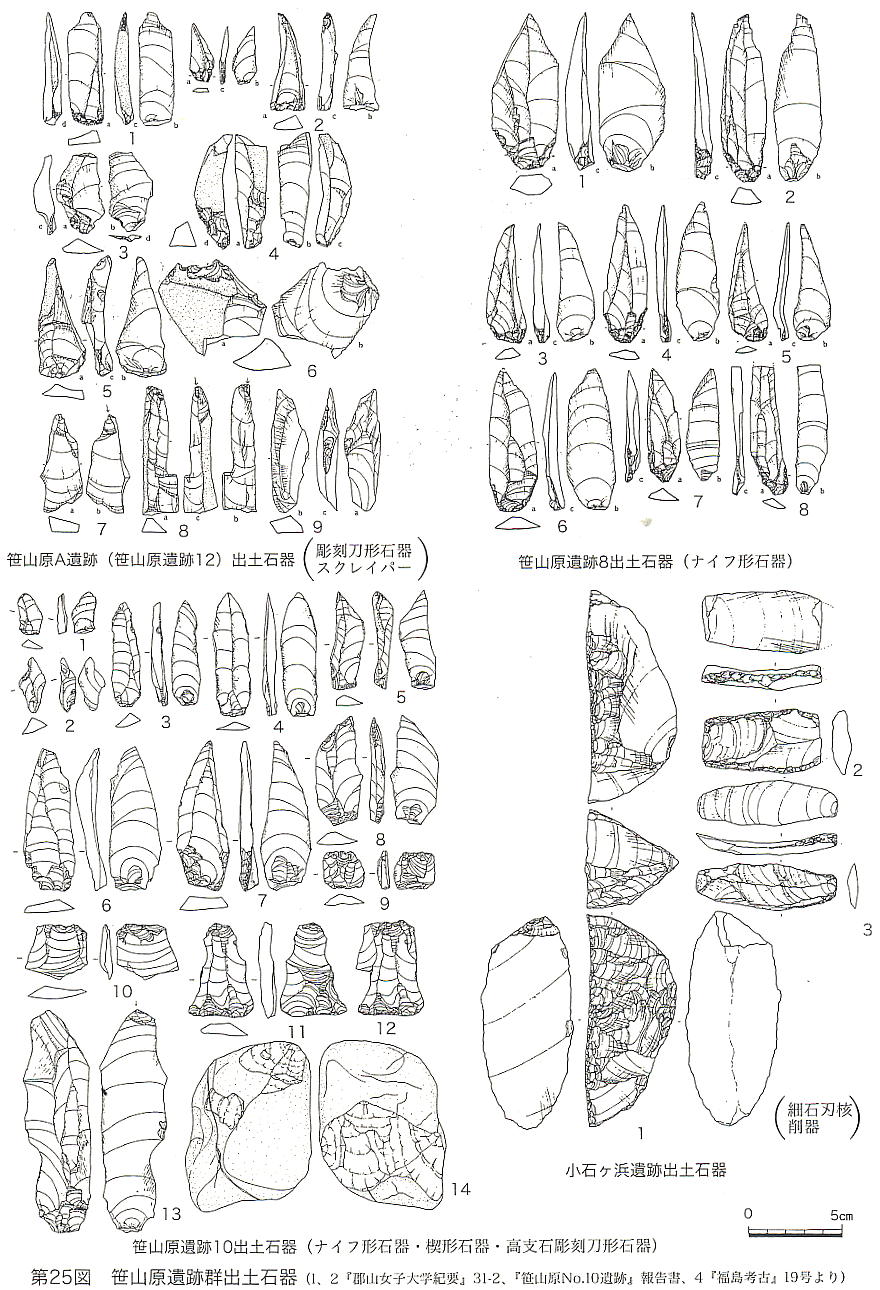

【笹原山遺跡(ささはらやまいせき) 後期旧石器時代 約17000年前】

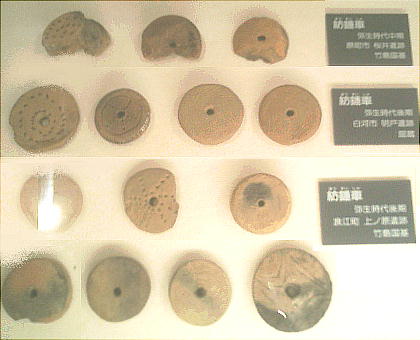

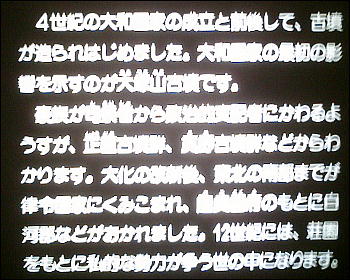

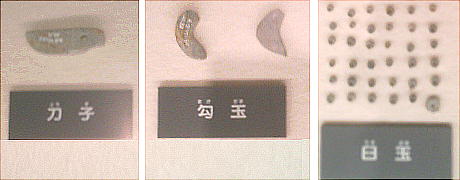

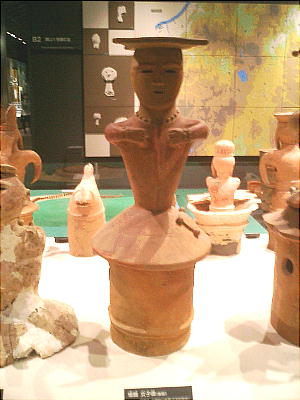

■原始 縄文時代 2,500年前 磨製石器や縄文式土器が使用され始める。はじめの頃は東北や北海道に近い形の土器が使われていたが、 次第に関東や北陸地方の影響を受けた文化が進んで、土器の種類も多くなり美しい文様をつけたものが現れる。 人々はたて穴住居に住み、狩りや漁などをして暮していた。(耶麻郡塩川町常世・耶麻郡高郷村夏井など) 。新地 町に所在する三貫地貝塚(縄文時代後・晩期 約2500年~4000年前 )は1952年、日本考古学協会によって、発掘調査 が実施され、100体以上の人骨が出土し、注目を集めた。この発掘調査で出土した土器・石器・骨角器などの資料は 福島県立博物館に収蔵されている。二本松市塩沢上原(しおざわうえはら)A遺跡は縄文時代中期中頃(今から約 4700年前)の住居跡遺跡で。これも福島県立博物館に復元してある。住居の中央には「複式炉」(ふくしきろ)と呼 ばれる大形の炉が設置されている。 三島町荒屋敷遺跡からは近年、縄文時代の「布」の出土例があった。 ■原始 弥生時代 福島県でも2,000年ぐらい前、弥生式土器が使われ、稲作が行われる。やがて鉄器を使い低地に住むようになる。 貧富の差や階級が出始め、石庖丁を使って稲穂を摘み、貫頭衣(かんとうい)を着るという、全国の弥生時代遺跡と おなじようなものを出土する。原町市桜井遺跡(弥生時代中期・約2000年前)は、「桜井式」の標式遺跡として知ら れ、「半月形外湾刃」や「紡錘形」といった石庖丁を出土している。 鹿島町の天神沢遺跡からも石庖丁が出土している。(竹島コレクション:福島県立博物館) ■古墳時代 4世紀には東北地方でも新しい土器(土師器)が普及し、やがて古墳が築かれるようになり、古墳時代が始まる。 <会津大塚山古墳> 古墳時代前期 4世紀後半 1964年に実施された会津大塚山古墳の発掘調査は、それまでの東北地方の古墳時代に関する考え方を大きく変える成 果をあげた。会津若松駅から東へ1kmほどのところにあり、築造は4世紀後半と考えられ、全長114mの前方後円墳 で、前方部分は2段、後円部分は3段に作られている。 三角縁神獣鏡 、三葉環頭太刀、碧玉製管玉、硬玉製勾玉 直 孤紋漆塗ゆき、紡錘車などが出土し、その中でも三角縁神獣鏡は現在でも東北地方唯一、最北の資料として注目され ている。岡山県の丸山古墳から出土した物と同型鋳型で製作されているとの意見もある。 <原山一号墳出土埴輪> 古墳時代中期 5世紀後半 泉崎村にある原山一号墳は全長約22メートルの前方後円墳である。1981年の調査で大量の形象埴輪と円筒埴輪が溝に 落ち込んだ状態で発見された。盾持ちや相撲埴輪など武力を表現するものと琴弾き、踊る人など歌舞音曲(かぶおんぎ ょく)に関わるものなどがある。 <真野20号墳> 古墳時代後期 6世紀 2匹の魚が腹を合わせる意匠の金銅製双魚佩金具が出土。鱗や鰭は小さな工具によって打ち出され、目の部分は表か ら打ち抜かれ、全国的に見ても例が少ない遺物である。 ■古代 大化の改新後、国民と土地は公のものとされ、東北地方南部でも7世紀の末には関和久遺跡(せきわくいせき)などの 役所が造られ、律令国家に組み込まれた。平安時代になると慧日寺(えにちじ)や勝常寺(しょうじょうじ)など仏教 寺院が活動するようになる。 奈良時代の8世紀、陸奥国会津郡として記録されている。会津の防人の歌が万葉集に乗せられたのもこの頃である。 この歌は、万葉集に陸奥の国の歌として載っており、会津の農民は公民として、近畿地方の農民と同じような重い業務 を果たし、会津地方も次第に中央の政権下で開発がすすめられていったことを物語っている。 <防人の歌> 「会津嶺の国をさ遠み逢はなはば、偲びにせもと紐結ばさね」 会津の山のある国が遠くて逢えないときには偲びぐさにするようにと、紐を結んで下さい。

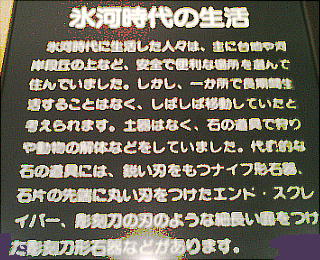

<平林遺跡(ひらばやしいせき)> 現在、福島県内で一番古い遺跡は桑折町(こおりまち)平林遺跡で、今から約2万7千年前のものである。遺跡を残し た人々は、我々現日本人の直接の先祖である「新人」の初期の人たちであろうと考えられる。石器は流紋岩製で、もの を叩き切る道具(チョッピング・ツール、ピック)、ものを切る道具(切り出し様石器)、クサビ等が発見されている。

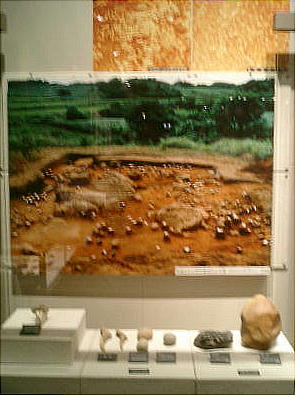

<塩坪遺跡出土石器(しおつぼいせきしゅつどせっき)>後期旧石器時代(約17000年前) 石 高郷村塩坪遺跡 塩坪遺跡(しおつぼいせき)は高郷村に所在する後期旧石器時代の福島県を代表する遺跡である。1971年、1982年の発掘 調査でナイフ形石器、エンド・スクレーパー、彫刻刀形石器などとともに、当時の調理施設と考えられる「礫群(れき ぐん)」が検出されている。下左がその河原石がまとまった礫群だが、よく見ると石の多くは熱を受けている事がわか る。土器を持たない当時の人々は、食物を葉や皮で包み焼いた石の中に入れて、蒸し焼きにして食べたものと考えられ る。

ナイフ形石器 (上左)と、エンドスクレイパーと彫刻刀形石器(上右:いずれも高郷村塩坪遺跡)

< 三貫地貝塚出土骨角器> (さんがんじかいづか)縄文時代後・晩期 約2500年~4000年前 骨角・牙・貝製品類 鹿角ほか 新地町三貫地貝塚 新地町に所在する三貫地貝塚は1952年、日本考古学協会によって、発掘調査が実施され、100体以上の人骨が出土し、 注目を集めた。この発掘調査で出土した土器・石器・骨角器などの資料はこの博物館に収蔵されている。

新地町三貫地貝塚遠景(下左)と、新地町三貫地貝塚から出土した、骨や角から作られた道具(下右)

<三貫地貝塚> 所在地 駒ヶ嶺三貫地西 昭和45年12月10日 県史跡指定 縄文時代の後期から晩期にかけての内湾性貝塚。 海岸から直線で約四キロの地点、水田地帯に続く標高10メートル余 の舌状台地にある。大正時代に、山内清男により紹介された。昭和27年に、東北地方南部における縄文時代の後期から 晩期の編年的研究を行うため日本考古学協会縄文式文化の編年研究特別委員会により発掘された。また、昭和29年に東 京大学類学教室により発掘調査が行われた。2回にわたる調査の結果、百数十体の埋葬人骨から、縄文人はアイヌ人説 を否定する貴重な資料となった。人骨は、屈葬、伸展葬、幼児のおう棺葬など多彩で、その中には頭部を寄せ集めて円 形に埋葬したものもある。また家犬の埋葬骨もあった。これらの埋葬骨からの推定で、平均寿命は男29.2歳、女31.1歳 と推定された。出土品は、石ぞく、打製石斧、磨製石斧、石錘など。また特色があるのは骨角器で、銛が最も多く、骨 ぞく、骨針、つり針など、その他の土偶、動物土偶、土版、耳飾、硬玉、ヘアピン、腰飾りなどが発掘された。昭和51 年から55年にかけて、この地域が圃場整備事業計画に含むため、同貝塚の周縁部の「三貫地遺跡」を町教育委員会によ り発掘調査が行われた。この結果、縄文中期末の複式炉跡、後期初頭のおう棺墓、晩期の完形土器を含む多量の遺物包 含層をはじめ、古墳時代前期の竪穴住居跡を含む奈良、平安時代の竪穴住居跡群、平安以降の掘建の建物跡など、貴重 な遺構、遺物が発見され、重要な複合遺跡であることが判明した。

<三貫地貝塚人骨と復顔> 三貫地貝塚出土の人骨をもとに肉付けをしたもの。20歳代の女性で、縄文人としては比較的華奢なタイプに属する。 しかし、眉の部分の隆起や、顎(あご)の骨の発達が著しい点などに、縄文人の特徴を見いだす事ができる。歯は上下 とも非常にすり減っており、現代人とは食生活が大きく異なっていたのがわかる。

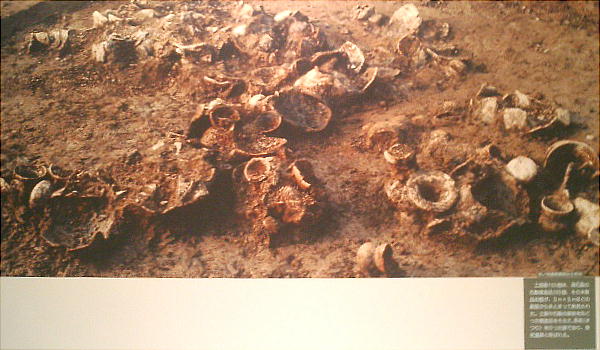

人骨が出土した様子(新地町三貫地貝塚) 新地町三貫地貝塚では、縄文時代晩期の墓地が発見され、総数100体以上の埋葬された人骨が出土した。これは東日 本では最も多い人骨の出土例である。手足を折り曲げて埋葬された(屈葬)人骨の側には、生前に飼っていたと思われ るイヌが埋葬されていた。頭蓋骨10体を環状に並べ、手足の骨を中央に集積した特殊な埋葬例(上右側)も発見され ている。

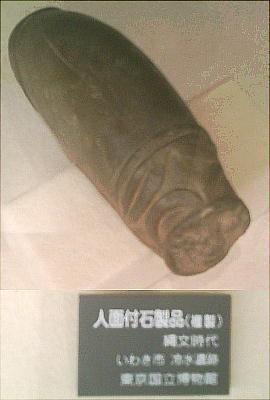

上岡遺跡出土の土偶(上左の右側) 縄文時代にはさまざまな土偶が造られた。この土偶は前屈みに座って右手を左腕に挟んで、左手で頬杖をついた、非常 にユニークな土偶である。このような形をした土偶は他にも何点か知られている事から、何か特別な姿勢だったのかも しれない。乳房が大きく、腹部が膨らんでいることから、妊婦であることがわかる。

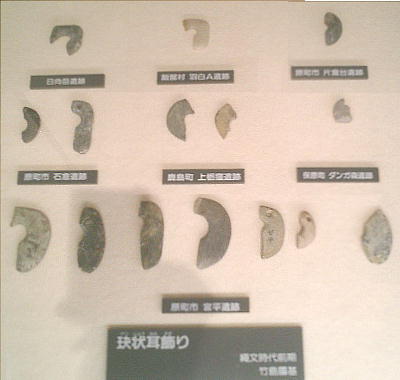

王夬(1字:けつ)状耳飾り(上右) 原町市滝ノ原遺跡から出土した縄文時代前期(約5500年前)のイアリングである。古代中国の玉製品(ぎょくせい ひん)「けつ」に似ている事からこう呼ばれる。玉髄製(ぎょくずいせい)で、環状に磨かれた石の一部分だけに切り 込みを入れ、ここに耳たぶを挟んでぶら下げていたものと思われる。或いは耳たぶには穴を開けて、ピアスのように、 そこに差し込んでいたのかもしれない。

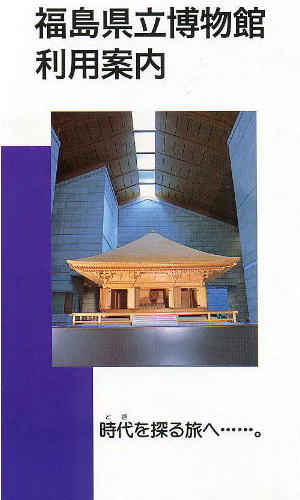

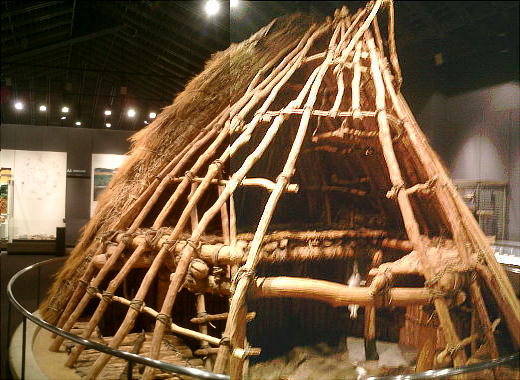

<竪穴住居復元 > 縄文時代中期中頃(今から約4700年前)の住居を復元したもの。二本松市塩沢上原(しおざわうえはら)A遺跡の発 掘調査のデータを基にして製作された。柱は7本で、住居の中央には「複式炉」(ふくしきろ)と呼ばれる燃焼部を 複数持った大形の炉が設置されている。上屋構造は推定による復元だが、住居内の広い空間は、中二階や棚などを設 けて多様な目的に利用されたと考えられる。

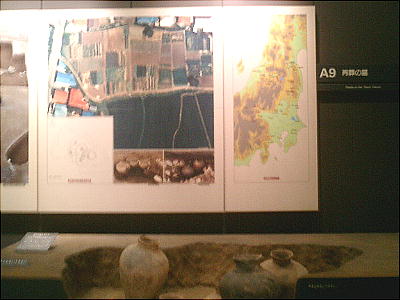

<墓料(ぼりょう)遺跡> 会津若松市 弥生時代 墓料遺跡は、昭和44年4月、水田と接する遺跡中央を東から西に走る市道南側の水路を整備した時に、方形状の落ち込み から弥生時代の一括する土器が発見されたのが、この遺跡発見の発端である。昭和46年4月、畑の所有者がゴボウ収穫の ため畑を掘下げたところ円形の落ち込みにあたり、その中から弥生時代の一括する土器を発見し、市教育委貞会と県教育 委員会により緊急発掘が実施された。昭和49年4月、46年と同じ畑から弥生時代の完形土器を確認したため、市教育委員 会は、発掘調査を4月10日から20日までの期間で実施している。その時に、弥生時代に一度葬った人骨を再び壷や瓶の中 に入れて埋葬する「再葬墓」であることが分かった。その時までに約100個体の土器が出土している。また、出土した土 器片の中には、西日本の弥生前期の畿内第Ⅰ様式に並行する「木葉文士器」の発見があり、東日本で一躍知られる遺跡と なった。

石庖丁(鹿島町天神沢遺跡:上左)

石庖丁を使った稲刈りの様子復元

金銅製双魚佩金具(鹿島町真野20号墳:上右)

西日本ではよく見かける陶棺だが、東日本では極めて珍しい。これが陶棺の最北例である。

大塚山古墳からの一連の出土物を見ると、全く近畿地方と同一なのに驚いてしまう。何故こうまで画一的なのであろうか? 一般的に言われるように、大和朝廷が4世紀にここまで支配権を広げていたと見るよりも、大和朝廷と同じ権勢を持った 集団が西からここまでやってきたと見る方が正解ではないか。つまり、渡来してきた古墳時代人の一群が東へ東へ、北へ 北へと移動してきたのである。そして、日本中でその渡来人達の群雄割拠が始まり、大和朝廷の最終的な成立はおそらく その後だろう。そして、四道将軍などの話が後から付け加えられたものと思われる。

三角縁神獣鏡(会津若松市大塚山古墳)

埴輪集合(泉崎村原山1号墳)

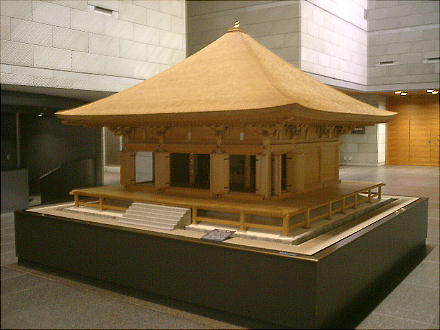

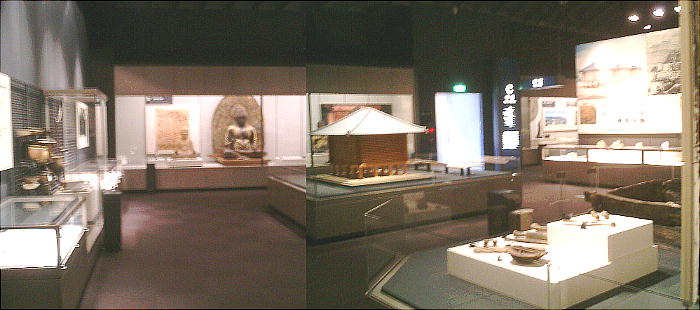

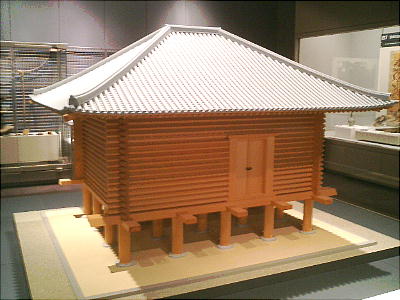

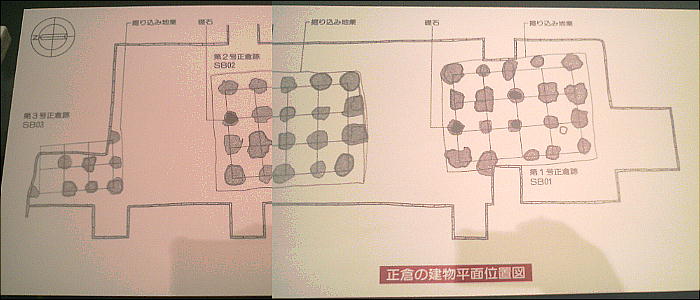

<正倉模型> 古代白河郡役所と考えられている泉崎村関和久遺跡から検出された正倉跡をもとに復元したもの。しばしば火災にあった らしく、関和久遺跡からも大量の焼けた米が出土している。

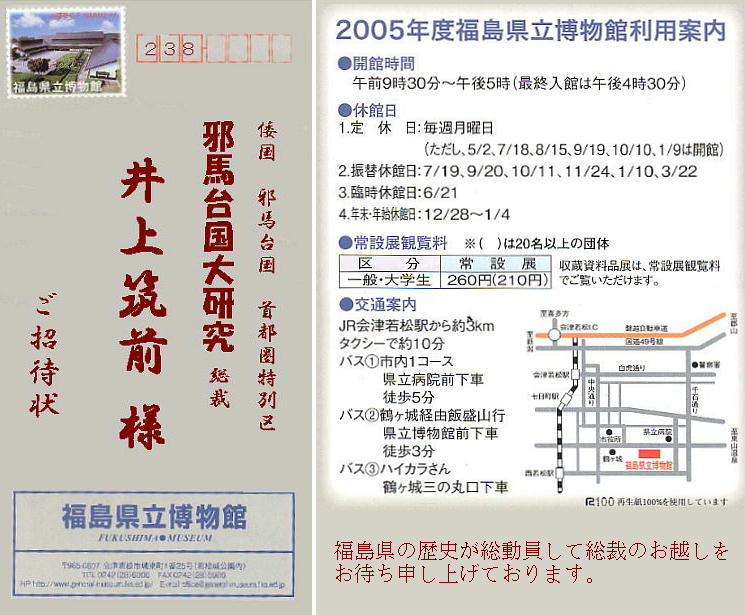

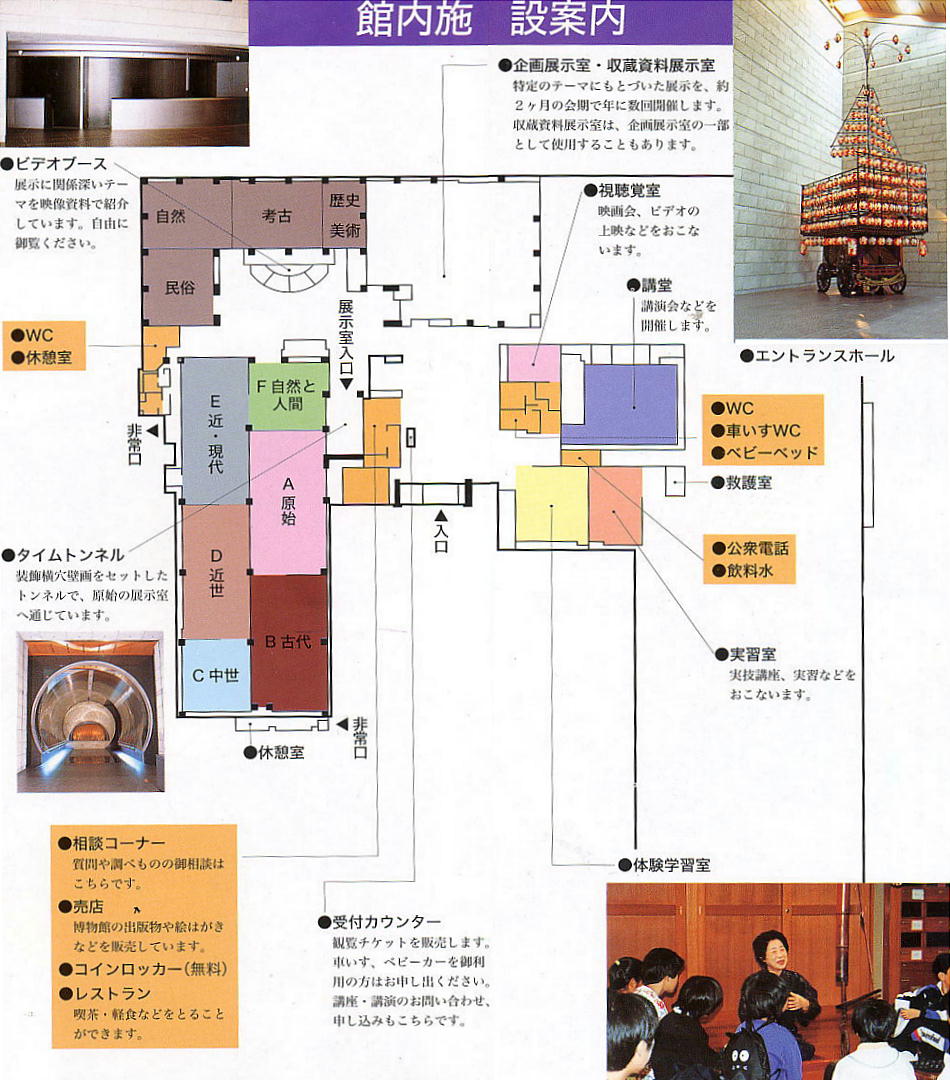

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 福島県立博物館

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 福島県立博物館