歴史倶楽部 第79回例会 2003.12.21(土曜)

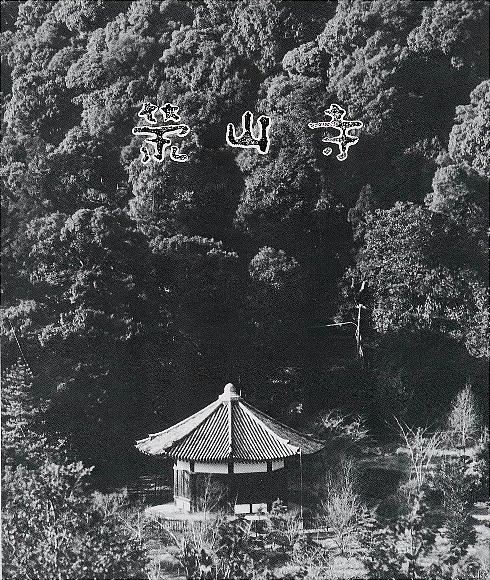

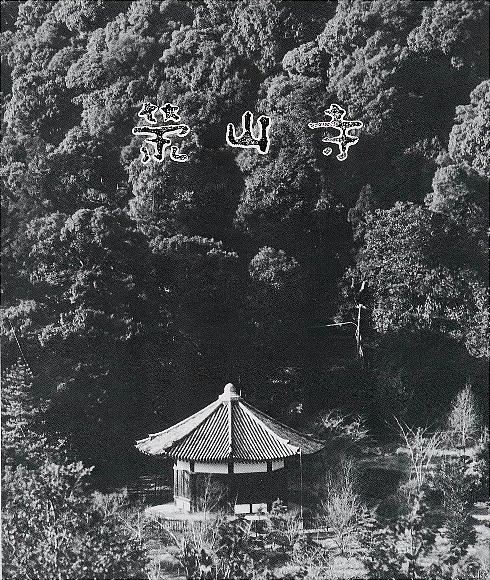

栄山寺

Music: godfather

Music: godfather

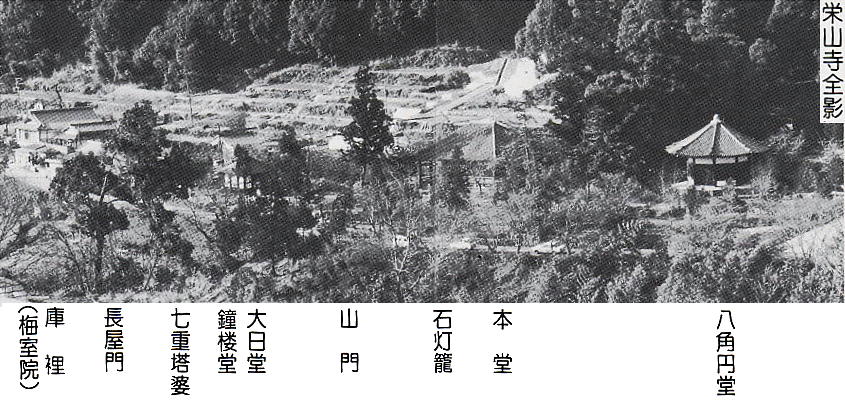

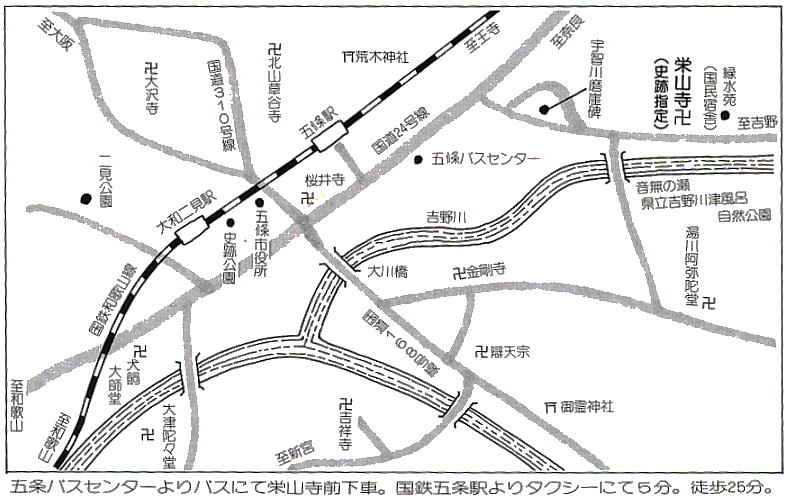

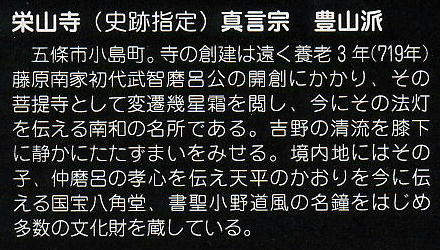

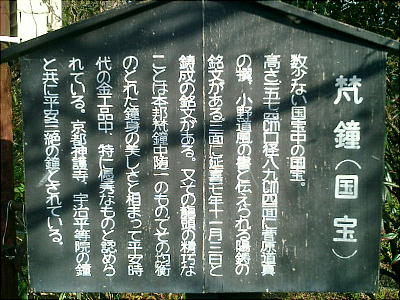

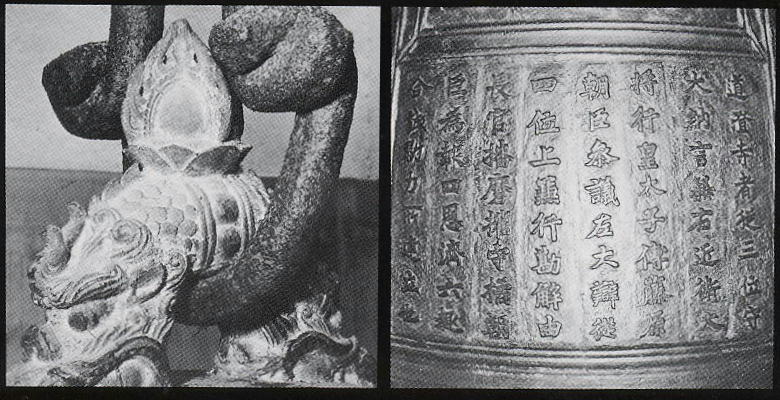

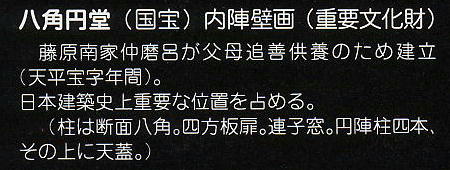

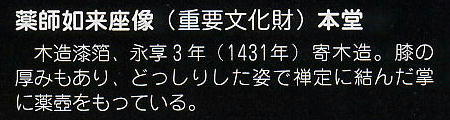

音無川(吉野川)を眼下に望む榮山寺は、藤原南家の菩提寺として鎌倉時代になるまで栄華をほしいままにした。創建は養 老3年(719)藤原武智麻呂公によるといわれている。古来は前山寺あるいは崎山寺と呼ばれ、いつしか「榮」の字が当てら れたといわれる。「崎」とは岩が川の瀬に張り出したところ、そこには美しいよどみができ、瀬音が消え、吉野川を「音無 川」と呼ぶのはこのためで、川の水色は深みのある瑠璃色、青磁色をしている。この榮山寺には特筆すべきものも多く、法 隆寺夢殿とともに奈良時代を代表する国宝「八角堂」や、宇治平等院の鐘とともに「平安三絶」の鐘に数えられている梵鐘 は、表面の銘文は撰者が菅原道真で筆者が小野道風と伝えられる。吉野川は大台ヶ原に源を発し、その澄んだゆたかな水は、 歳月をこえて尽きることなくとうとうと流れている。その清流と景観美により、昭和47年には榮山寺から上流25kmが 「県立吉野川津風呂自然公園」に指定されており、沿岸には高岩、芝崎、ナメラなど奇岩景勝の場所が多く、史跡めぐりや キャンプ、鮎釣りなど憩いとレジャーのコースとして親しまれている。我々はその南端で昼食を取ったことになる。

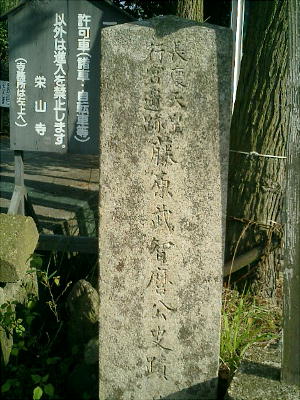

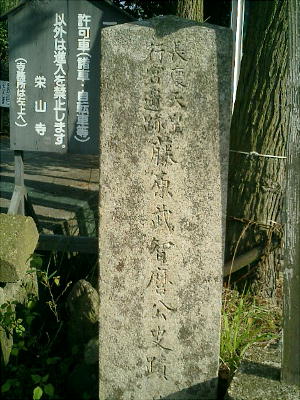

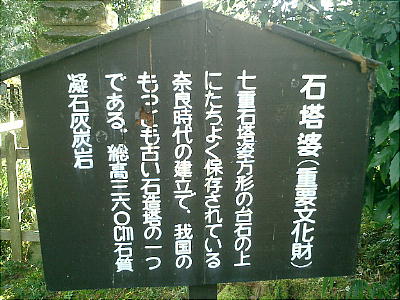

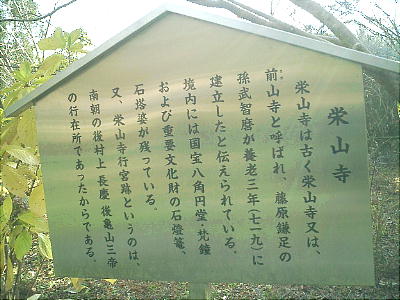

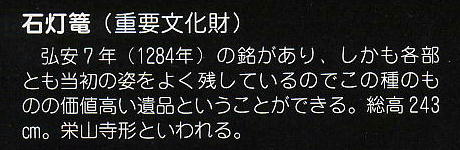

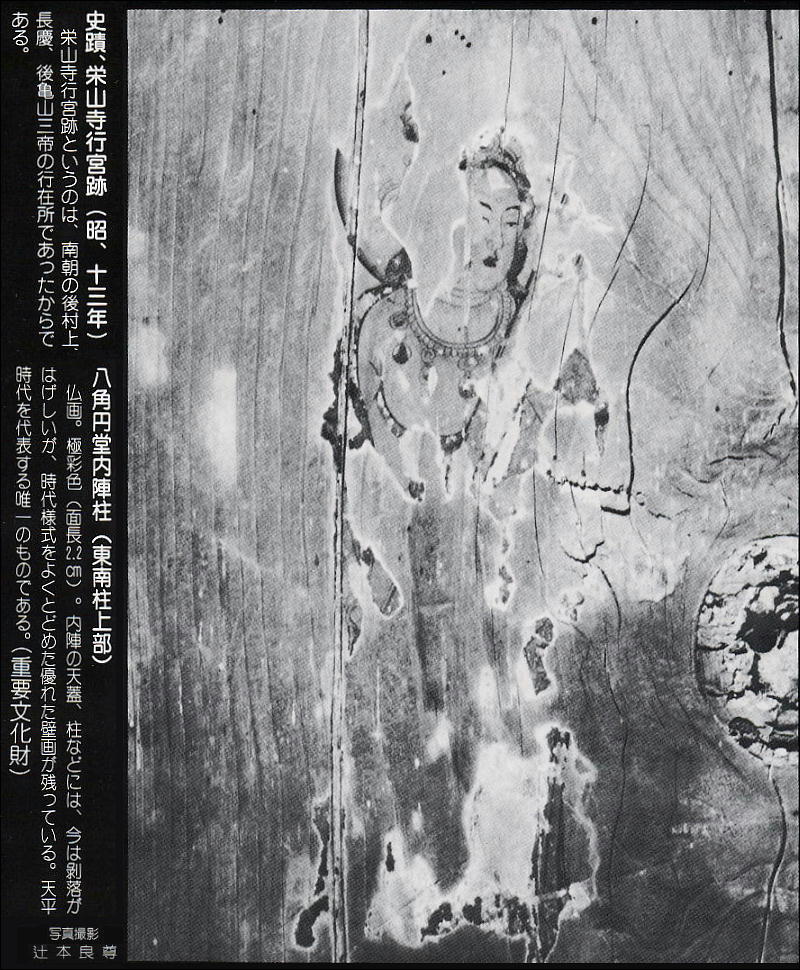

<栄山寺> 栄山寺は古く栄山寺または前山寺と呼ばれ、藤原鎌足の孫武智麿が養老三年(七一九)に建立したと伝えられている。境内 には国宝八角堂・梵鐘、および重要文化財の石灯籠・石塔婆が残っている。又、栄山寺行宮跡というのは、南朝の後村上、 長慶、後亀山三帝の行在所であったからである。

<藤原朝臣武智麻呂>(ふじわらのあそみむちまろ) 生没年: 680(天武9)〜737(天平9) 系譜: 不比等の長男。藤原南家の祖。母は蘇我連子の女。同母弟に房前・宇合、異母弟に麻呂がいる。文武夫人宮子・聖 武皇后光明子は異母妹。阿倍御主人の孫貞媛を娶り、豊成・仲麻呂をもうける。子には他に、聖武天皇室・房前室などがい る。奈良県五條市栄山寺は養老3年武智麻呂の開創と伝わる。円堂は天平宝字年間、子の仲麻呂が建立。 略伝: 680(天武9)年、大原第で生まれる。幼くして母を失い、病弱であったが、少年の時、穂積皇子に才を認められたと いう。701(大宝1)年、内舎人に任官。翌年、中判事。大宝3年、病により中判事を辞任。翌大宝4年、大学助。藤原京遷都な ど大事業が続いたため大学は廃れていたが、武智麻呂は長官良虞王(百済王良虞)と共に陳情して碩学を集め再興させたとい う。705(慶雲2)年、従五位下。翌慶雲3年、大学頭。708(和銅1)年、図書頭兼侍従。711(和銅4)年、従五位上。和銅5年、近 江守。和銅6年、従四位下。和銅8年、従四位上。718(養老2)年、式部卿。翌年正月、正四位下。養老3年、春宮傳となり、首 皇太子に文学を勧め、淳風を以て匡す。「太子爰に田猟の遊びを廃め、終に文教の善きに赴く」(藤氏家伝)。721(養老5)年、 長屋王が右大臣になった時、従三位中納言。同年、兼造宮卿。724(神亀1)年、首皇子が即位する(聖武天皇)と、弟の房前と ともに正三位。728(神亀5)年晩秋、武智麻呂の習宜別業で度々詩文の会が開かれる。「時の学者競って座に預からんと欲」 す(藤氏家伝)。翌年の長屋王の変では舎人親王らと共に長屋王邸に派遣され、王を訊問。長屋王自害ののち、大納言に昇 進。これによって政界の中枢はほぼ武智麻呂によって掌握されたと考えられる。731(天平3)年、死去した大伴旅人に代わり 大宰帥を兼ねる。天平6年、従二位右大臣。この頃娘を聖武天皇に入内させるが、737(天平9)年、折から大流行していた天然 痘に罹ったものか、7月25日、臨終の床において正一位左大臣を授けられ、薨去(58歳)。『藤氏家伝』には24日、皇后が親 しく臨み、勅を称し患を問う。正一位に叙し徒に左大臣と為す、とある。760(天平宝字4)年、さらに太政大臣を追贈される。 奈良県五条市小島町に墓がある。万葉には痕跡を留めていない。

邪馬台国大研究 /歴史倶楽部ホームページ/ chikuzen@inoues.net

邪馬台国大研究 /歴史倶楽部ホームページ/ chikuzen@inoues.net