Music: tennoh_meguri

Music: tennoh_meguri高津の宮

2003.7.5(土曜)

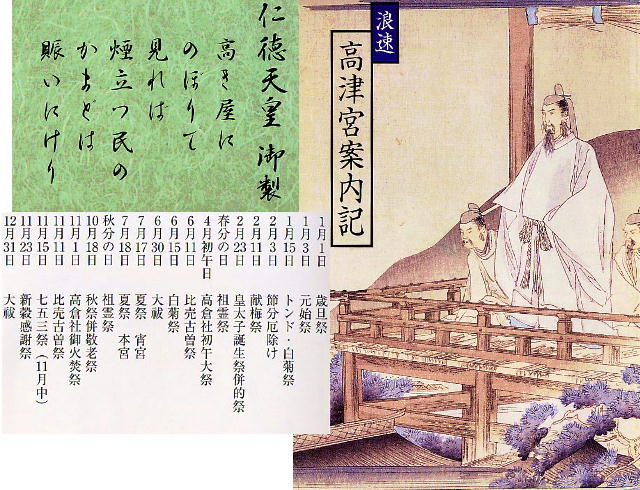

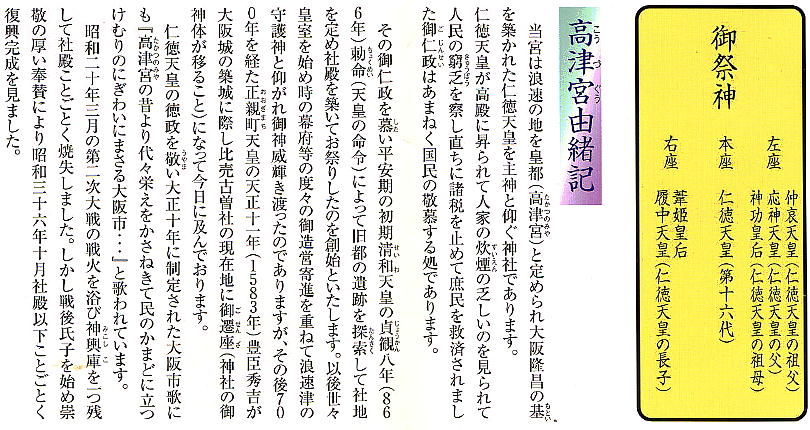

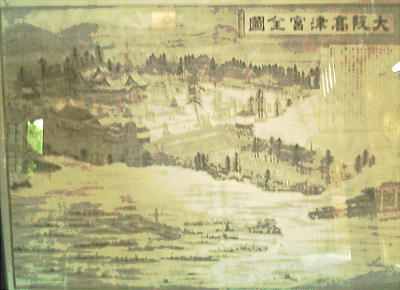

【高津(たかつ/こうづ)の宮跡】 「日本書紀」には、16代仁徳天皇が難波に都をつくり、これを高津(たかつ)の宮というとある。即位から4年後のある日、 天皇が宮殿の高殿に登って眺めると、民家から立ちのぼる夕餉の煙が少なく民が貧しいことを知り、3年間税の徴収を止める事 にし自らも質素な生活をおくった。宮殿の屋根には穴が空き、星空が見えていたと言う。3年後、再び高殿に登ったとき、煙は 随所で立ち上り、重臣達は民が富んだことを確認し天皇に課税再開と宮殿の改築を促すが、仁徳天皇はさらに三年待って、初め て課税を再開し宮殿の造営を行ったとされる。高津宮は白壁を塗らず、垂木、梁、柱に飾りがなく、屋根に葺いた茅の端も揃え ていないような質素な造りであったと記されている。 以下は「天皇陵巡り」の「仁徳天皇陵」の部分で記した文章である。再掲する。 記紀では仁徳天皇は、その諱名にも表われているように、「仁」と「徳」の聖王として描かれている。高殿から人々の生活を視 察し、その困窮ぶりに胸を痛めて三年間税を免除したという話は有名である。仁徳に続く「履中」「反正」「允恭」の御代も、 そういう穏やかな善政の御代として記録されている。 天皇は宮中でも質素倹約を旨とし、衣食住に至っても粗末なもので通すように徹底した。民衆に負担をかけてはならんと、宮殿 の垣根も屋根も直さず、屋根は雨漏りがして夜は星が見えたと言う。 まるで、上杉藩を立て直した上杉鷹山のような話であるが、天皇の努力が功を奏して、やがて五穀豊穣、民は富み、再び各家か ら煙が立ち上るようになった。もう十分でしょうと臣下が課税の再会と宮殿の修理を進めたが天皇は受け入れず、免税措置をや めたのはさらに3年後だったという。 宮殿の修復には、人々は老いも若きも進んで参加し、労を惜しまず参加したと日本書紀は記録する。

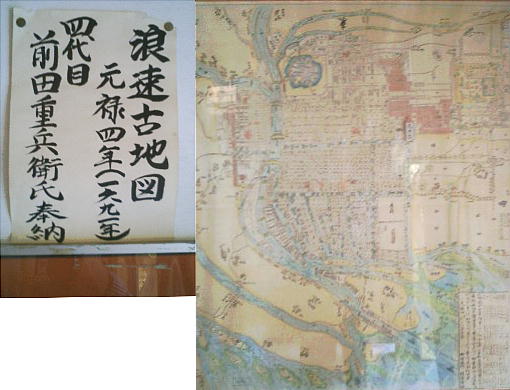

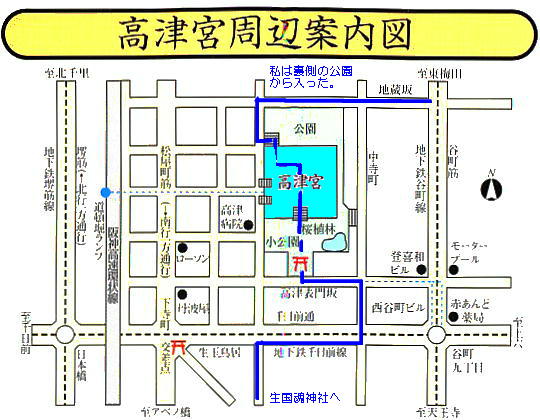

「高津の宮」の位置は、今も明らかではない。現在この「高津宮(高津神社)」は中央区高津1丁目1番にあるが、ここから東へ 少し行った府立高津高校の正門北側に「高津宮跡」の石碑がある。正門を入ったすぐ左の庭園にあり、これは江戸期の資料によ って明治32年(1889)に建てられたもので、元は正門の外すぐ北にあり垣をめぐらし、樹木に囲まれていたそうだが、昭和30年 代の道路拡張の際、高校の敷地内に移された。碑の題字は明治32年(1899)大元帥彰仁親王とある。旧制府立高津中学校の名前も これに由来するが、学校の所在地は昔から、天王寺区餌差町であって、高津ではない。明治32年(1899)大阪市が仁徳天皇1500年 祭の挙行に当たり、高津宮跡の位置を決めた。しかし、その後の発掘調査などから、現在の大阪歴史博物館の辺りで5世紀後半 のものと思われる大規模な大型の高床式倉庫群が発見されているので、最近では、実際の高津宮は上町台地の北部、大阪城のあ たりか今の難波宮跡かのどちらかにあったのではないかという説が有力である。

5世紀の頃には、上町台地の北側の砂州がずっと北に伸びて摂津と繋がり、河内湖を塞いでいたものと推測される。このため、 河内湖に流れ込む河川の土砂が堆積し、しばしば洪水を引き起こしていた。仁徳天皇は、これを掘削して大阪湾に流れるように した。これが今も地名として残っている「難波堀江」である。また、北を流れる淀川の水が河内平野に浸水するのを防ぐため、 茨田(まんだ)の堤を築いたことも「日本書紀」に記録されている。

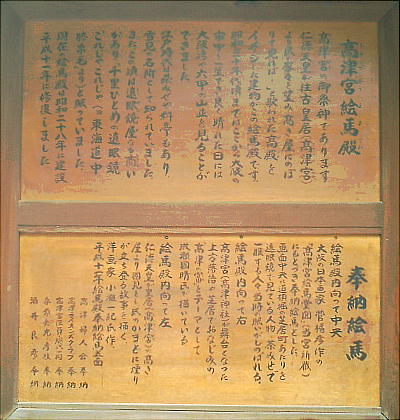

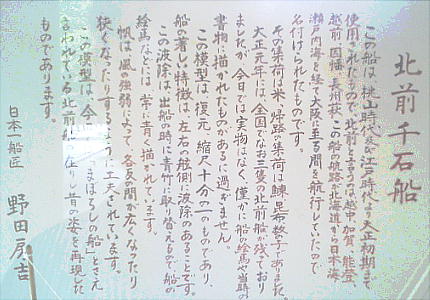

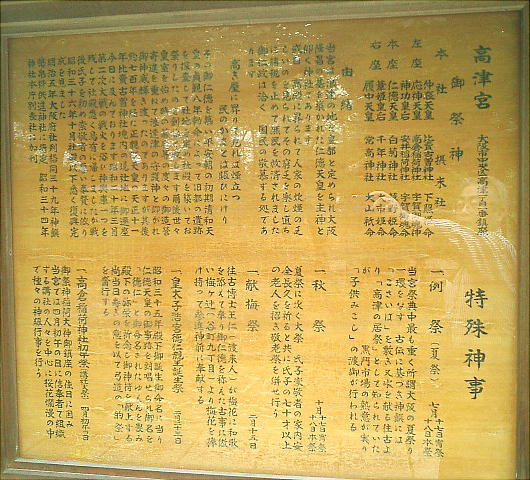

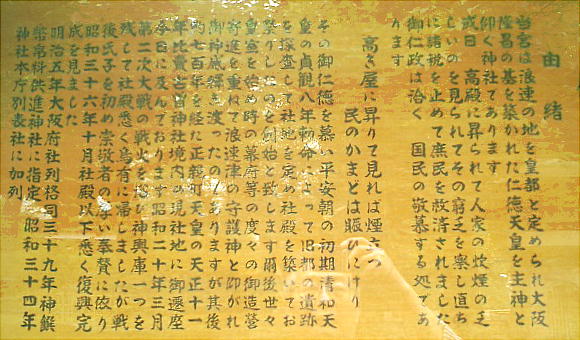

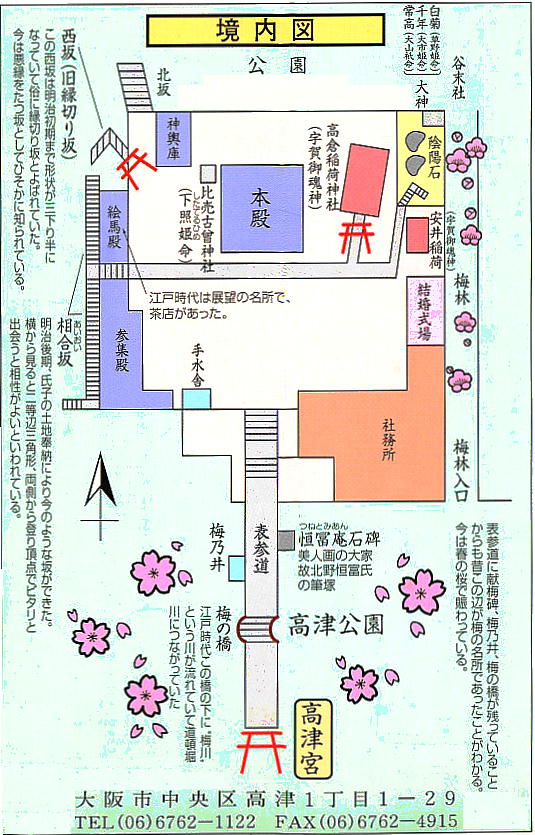

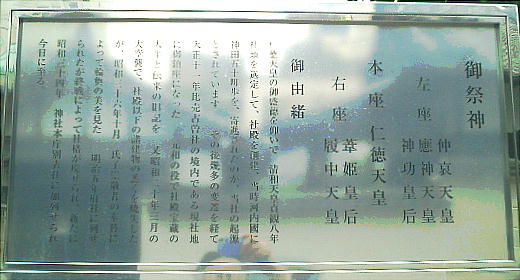

この高津宮は仁徳天皇を主祭神とし、仲哀・応神・履中天皇、神功・葦姫皇后を祀る。平安期初め、清和天皇の勅命により、貞 観8年(866)、現在の大阪市中央区馬場町付近、あるいは大阪城付近にあった「仁徳天皇難波高津宮旧跡の地」に祭祀され、その 後東高津の地を経て約700年後、正親町天皇の天正11年(1583)、「比売許曽神社」境内の現在地に遷座したという。 明治5年(1972)府社となる。 現在の社殿・絵馬堂・社務所はすべて、昭和20年(1945) 3月の大空襲で焼失したものを、昭和36年(1961)に復旧したものである が、社殿左(西側)にある海鼠塀の御輿庫と、その左の石鳥居は戦火から免れた。社殿の右(東)に摂社「高倉稲荷神社」、「安 井稲荷神社」、「比売許曽神社」が並んでいる。

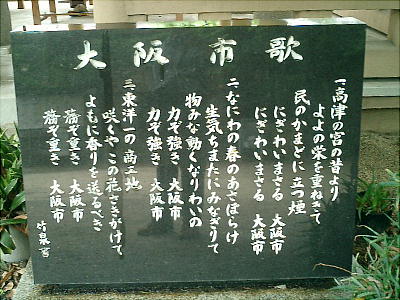

境内は上町台地の西端にあり、風通しもよく、絵馬堂からは北から百に六甲の山なみや須磨浦辺りまで眺望できたという。絵馬 堂には仁徳帝の「高き屋にのぼりて見れば畑立つ 民のかまどは賑ひにけり」の御歌の額が掲げられている。上の大阪市歌のー 節もこれに因る。

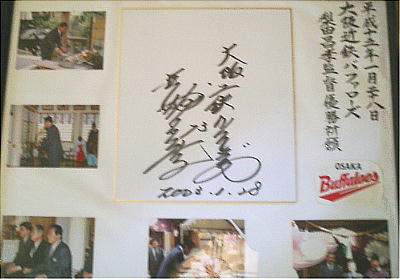

高津神社(高津宮)は昔から地元の人たちに「高津(こうず)さん」と呼ばれ、春の花見や夏の夕涼みの憩いの場として親しまれ ている。また眺望の良さから芝居や落語の舞台にもなっており、著名人達の参拝も多い。上右は、平成12年の正月、「大阪近 鉄バッファローズ」の優勝祈願に訪れた梨田監督たち近鉄首脳陣。

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 /chikuzen@inoues.net