Music: ask me enything

Music: ask me enything2003.6.29(日曜) 歴史倶楽部第74回例会

2003.6.29(日曜)

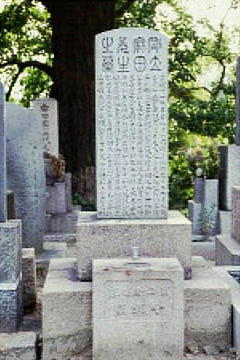

【麻田剛立(あさだごうりゅう)墓所】 天王寺区夕陽丘町5−3 浄春寺 江戸時代の天文学者。もと豊後杵築藩の儒者綾部絅斎の四男として享保19年(1734)に生まれ、名は妥彰正庵と号し、幼時より勉学 家で、天文・暦学を独学で修め、傍ら医学もよくし、数学は宅間流を学んだといわれる。明和8年(1771)38歳の時、事情があっ て脱藩し、はじめ江戸に行き、ついで大坂に来た。名も麻田剛立と改め、本町4丁目に居を構え、医術で生計を立てる傍ら、天文・星 暦を究め、私塾「先事館」を開いた。各種の観測器機をつくり、実測に重きをおいた西洋暦学で名を馳せた。多数の優秀な弟子を育 て、ケプラーの第三法則と同じ法則をケプラーとは全く独立して発見した。惑星運動の第3法則とは、「各惑星の太陽からの平均距離 の3乗と公転周期の2乗の比は惑星によらずー定である」というもので、麻田剛立はこの法則が天文学の定理としてまだ日本に伝来す る前に、この関係式を発見していたという。ドイツのケプラー(1571〜1630)は師の長年に亘る火星の観測記録から、苦労して惑星運 動の三法則を打ちたてたが、これがニュートンの万有引力の法則の発見(1687)につながっていくのである。剛立も地動説を信じ、惑 星の楕円軌道説も発見していたとされる。弟子にのち幕府天文方となる高橋至時(よしとき)や間長涯(はざまちょうがい)、山片 蟠桃(やまがたばんとう)らがいる。剛立は寛政11年(1799)、66歳で大坂に没しここ夕陽丘浄春寺に葬られた。

【浄春寺・田能村竹田(たのむらちくでん)石碑 】 豊後(大分県)南画の始祖。竹田は、江戸後期安永6年(1777)に豊後国竹田村の岡藩々医碩庵の次男として生まれ、天保6年(1835) 没の文人画家。名は孝憲、字(あざな)は君彝(くんい)、幼名を磯吉、青年期を行蔵と称した。竹田という名は,生まれ育った地名に 由来する。11才で藩校に入り、軽学文章をを専攻,詩の才能を認められる。18才の時兄が病死すると医業にたずさわるが意に添 わず、寛政10年(1798)22才で藩校由学館の教授となる。この年幕命で『豊後国志』の編纂に参画。この時約3年の調査期 間があり,藩内はもとより江戸に1年滞在する。この間,画を谷文兆に学ぶ。帰路大阪木村蒹葭堂を訪ねるなど広く交流の糸口をも った。文化三年(1806)30才の時,眼病治療のため京都に赴く。この時,村瀬栲亭の門に入り詩文を学ぶ。文化8・9年藩内で百 姓一揆が起こり建白書をだすも聞き入れられず,辞任願いを出す。文化10年(1813年)35才の時職を辞してからは,自由人として 詩書画を中心とする生活に入り,京・大阪・江戸の文人たちとひろく交流しながら,中国文人画の正統を学ぶことにつとめた。 天保6年(1835)59才で大阪中之島の岡藩蔵屋敷にて没した。

麻田剛立墓 田能村竹田石碑 田能村竹田自画像

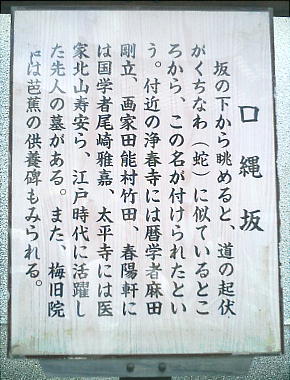

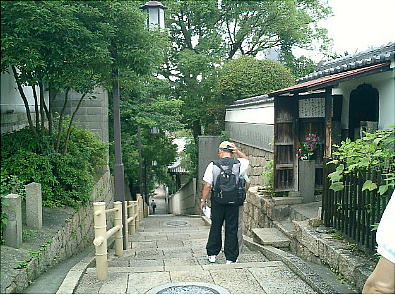

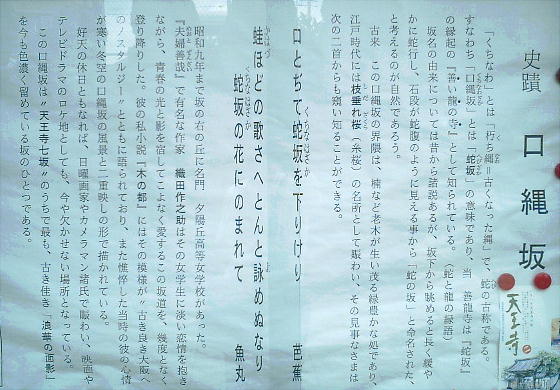

【口縄(くちなわ)坂】 今回この近辺を歩くまでは、南北に連なる上町台地がこんなに起伏に富んで落ち着いた潤いのある街だとは思わなかった。坂道が多 く、谷町筋・松屋町筋から伸びた短い坂道は、木々の間にとけこんで趣きのある風情を造り出している。名称を付けられた主な坂道 は、真言(しんごん)坂・地蔵坂・源聖寺(げんしょうじ)坂・学園坂・口縄(くちなわ)坂・愛染坂・清水坂・天神坂・逢坂(お うさか)・どんどろ坂・心眼寺(しんがんじ)坂・あいどり坂・ほくちや坂・法円坂などであるが、なかでも、生玉・夕陽丘・伶人 町界隈には寺町の木々の間にとけこんだ趣きのある坂が多く、真言坂、源聖寺坂、口縄坂、愛染坂、清水坂、天神坂、逢坂、の七つ を俗に「天王寺七坂」といい、大阪とは思えないような静寂で情緒あふれる雰囲気を醸し出している。

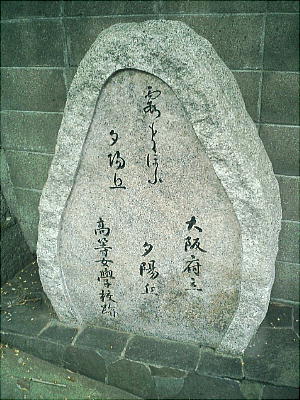

【口縄(くちなわ)坂】 夕陽丘の浄春寺から松屋町筋へ下っている坂は、学園坂と愛染坂の間に位置し口縄坂(くちなわざか)と呼ばれている。緑濃く静か な石畳の坂である。源聖寺坂とならび、上町台地の坂を代表している。口縄とは蛇のことで、 坂の下から眺めると道の起伏が「蛇」 に似ているところから、この名が付けられたと言う説と、大阪城築城のとき、縄打ちを始めた場所であるためという説もある。現在 では坂はまっすぐゆるやかな坂道で曲がりくねってはいない。下り口には、この坂道を愛した織田作之助の小説「木の都」の最終節 を刻んだ文学碑が建っている。織田作之助は「夫婦善哉」で有名な作家で、上町台地から坂を下った上汐町で育ったため、口縄坂付 近が作品によく登場する。 「口縄(くちなは)とは大阪で蛇のことである。といへば、はや察せられるように、 口縄坂はまことに蛇の如くくねくねと木々の間を縫うて登る古びた石段の坂である。 蛇坂といってしまへば打ちこはしになるところを、くちなは坂とよんだところに情 緒もおかし味もうかがわれ、この名ゆゑに大阪では一番さきに頭に泛ぶ坂なのだが、 しかし少年の頃の私は口縄坂といふ名称のもつ趣には注意が向かず、むしろその坂 を登り詰めた高台が夕陽丘とよばれ、その界隈の町が夕陽丘であることの方に、淡 い青春の想ひが傾いた。夕陽丘とは古くからある名であらう。昔この高台からはる かに西を望めば、浪華の海に夕陽の落ちるのが眺められたのであらう。藤原家隆郷 であらうか「ちぎりあれば難波の里にやどり来て波の入日ををがみつるかな」とこ の高台で歌つた頃には、もう夕陽丘の名は約束されていたかと思はれる。しかし、 再び少年の頃の私は、そのやうな故事来歴は与り知らず、ただ口縄坂の中腹に夕陽 丘女学校があることに、年少多感の胸をひそかに燃やしてゐたのである。夕暮わけ もなく坂の上に佇んでゐた私の顔が、坂を上って来る制服のひとをみて、夕陽を浴 びたやうにぱつと赧くなつたことも、今はなつかしい想ひ出である。 織田作之助 「木の都」より

坂の途中左手に小さな石碑があり、府立夕陽丘高等女学校の旧校舎があったと記されている。石段の中腹に校門が有ったようで、 織田作之助はこの石段を登ってくる女学生に、青春の胸をときめかしたのだ。いつの世も、文学少年は多感である。

坂を下りきって松屋町筋に面したところにあった「善龍寺]。

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 /chikuzen@inoues.net

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 /chikuzen@inoues.net