Music: think

Music: think9月23日(金) 朝4時半に目が覚める。昨夜は特に早く寝たわけではないのだが、やはり少しは興奮しているものと見える。会社へ行く時 は目覚ましがなるまでおきないのに、休みの日は普段でも早くに目が覚めてしまう。寝ていても脳が肉体を支配しているの か、それとももう体が休みの日のサイクルを記憶してしまっているのか、恐ろしいもんだ。こういう日は起きてても何も手 につかないと思うので、少し早いかなと思ったが6時前に家を出る。6時5分五月丘からバスに乗って岸辺へ。大阪駅に6 時30分頃着。 我が歴史倶楽部の例会も、今回でなんと100回目である。100回! 歴史倶楽部発足以来8年が過ぎて、感想としては、 「遥けくも、きつるものかな」という感じがする。記念すべき100回記念例会は、メンバーの誰もが憧れ、一度は行って みたいと夢見た「いにしへの大都、西安」」である。古くは長安とも呼ばれ、中国の歴代13王朝が都を置いた中国の古都 である。今でも中国有数の都市であるのに変わりはないが、我々歴史ファンからすれば、西安が歩んできた稜々たる古今に 思いをはせ、その残り香を嗅ぎたいと思うのは自然な感情だろう。ここに、日本人の源流はあるのか? 倭人はここにも住 んでいたのだろうか? 遣隋使・遣唐使たちが、命がけで東シナ海を抜けた末にたどり着いた長安の都とはいったいどんな 所なのだろうか。日本とも特につながりの深い西安で、我々はいったい何を発見できるのだろう。 <西安の歴代王朝> 王 朝 建都期間 国都所在地 西周 BC1121-BC771 豊京、鎬京(いまの長安県張家坡、斗門鎮一帯) 秦 BC221-BC207 咸陽(いまの咸陽市窯店鎮一帯) 前漢 BC206-AD8 長安(いまの西安市の北西) 新 9-23 長安(いまの西安市の北西) 後漢 190-195 長安(いまの西安市の北西) 西晋 313-316 長安(いまの西安市の北西) 前趙 319-329 長安(いまの西安市の北西) 前秦 351-384 長安(いまの西安市の北西) 後秦 386-417 長安(いまの西安市の北西) 西魏 535-556 長安(いまの西安市の北西) 北周 557-581 長安(いまの西安市の北西) 隋 581-618 大興(いまの西安市) 唐 618-907 長安(いまの西安市)

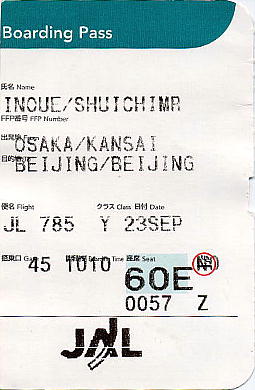

関空へのバスに乗るため新阪急ビルへ行くと、関空行きリムジンには長蛇の列。誰もが3連休を利用しているものと見える。 6時40分には乗れず7:00発まで待たされる。早くでて良かったわい。7:50関空着。8:30の集合時間までには まだ時間があるので、空港ビル3階にて朝食をとる。きつねうどん付きのだし巻き朝食。750円。 多くの日本人は中国が好きである。正確には中国の歴史が好きである。秦の始皇帝の偉業、玄宗と楊貴妃のロマンス、日本 人留学生たちが命がけで渡海した長安の都、そして武将や策士たちが跋扈・暗躍する三国志の世界。日本人はこれらを生み 出した中国大陸に憧れ、壮大な風土に想いをはせながら、悠々たる天壌、遼々たる古今にロマンの香りを嗅いでいる。なか には、自らの血が茫漠たる大草原への帰趨を求めている人々もいるかもしれない。

ひるがえって、現代中国が好きだという人はそう多くはないように見える。これは、我々日本人が体験したことのない社会 主義という政治体制を、現代中国が採用していることに起因しているように思える。加えて、我々日本人が過去に行った蛮 行の恨みを多くの中国人がいまだ忘れておらず、かてて加えて、官民あげてその記憶を風化させないように努めている点に も、多くの日本人はとまどいを隠せない。今日、多くの日本企業が中国に進出しているが、それは単に低コストと膨大な市 場に惹かれての経済原理に基づくものであって、真に友好や善隣友誼を求めてのものではないことは明らかだ。靖国問題や 台湾問題、東シナ海の油井権益など、両国の間に横たわる問題は山積みで、さらに一人っ子政策など、人権人道上の疑問も 残る。いま両国は、2000年の歴史を踏まえて、新たな旅立ちへの関係樹立を、正に迫られていると言ってよい。 8時頃、4階Eカウンターへ向かう。途中で服部さんから電話が入る。Eカウンター前で合流。服部さん、錦織さん、河原 さん、橋本さんの順に到着。手続き後、例によって関空トレインに乗って45番ゲ−トへ行く。橋本さん、免税店でタバコ を買う。

西安は、位置的には中国大陸関中平野のほぼ真ん中にある。北には黄河へそそぐ渭水(いすい)が流れ、南には秦嶺山脈が 連なる。西周が初めてここに都を定めたのは紀元前11世紀(1134)のことである。以来、13の王朝がこの地を都として きた。その間およそ2000年。古都と呼ぶにふさわしい歴史を持ち、シルクロードの起点でもある。 早くも前漢時代、絹は砂漠を越え、遙かローマの都にまで運ばれていたのである。また、日本との関わりも強く、阿倍仲麻 呂、最澄・空海、そして今年(2005)墓誌が発見された「井真成」など、多くの日本人が遣隋使、遣唐使の時代から足跡を 残している。古くは長安とよばれ、唐代には東西9km、南北8kmの城壁にかこまれた大都市で、人口は最大100万を こえ国際的な文化がさかえていた。その都は、日本の平城京・平安京のモデルにもなった。現在の西安市街はかっての長安 の北部をしめ、トウモロコシを主体とした農業に加え、機械・製鋼・化学・繊維などの工業もさかんである。

関西空港で東京から来た河原さんと合流して、北京行きの便がでるのを待つ。

いかなる理由か、10:30出発予定が11:00の出発になる。飛行機に乗り込む。さぁ、一路北京へ。通路を挟んで横 一列に座る。機中でビール・ワインを飲み、ソバや酢豚の昼食を食べる。今回の機内食はまぁまぁだ。さらにコーヒー、お 茶で腹はタポタポ。

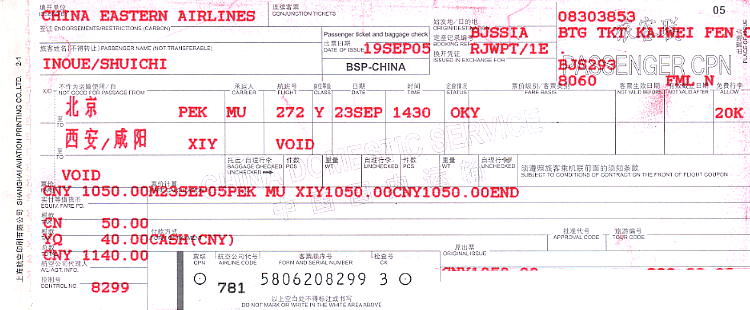

13:45(日本時間のまま)北京に到着。2時間45分の空の旅。北京空港では、金さんという中年女性が搭乗券を持っ て待っていた。メガネをはめて、見た目日本のオバサンと全く変わらない。搭乗口まで案内してくれる。この案内が無かっ たら、おそらく空港内をウロウロして相当時間を費やしたに違いない。北京空港は広い。新しいビル、滑走路も建設中だっ た。

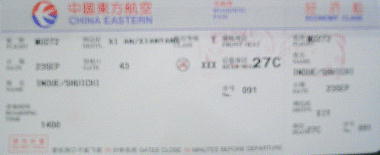

北京に到着して、国内線に乗り換えて西安へ向かう。43番ゲートに並ぶが、我々の番になってさぁバスに乗ろうという寸 前で止められた。列をどいて脇へよけろというゼスチャーをしている。中国語でまくし立てるが何を言っているのか全然わ からないし、英語も通じない。「何や、何や」といいながら様子をうかがうと、どうやら我々は1つ前の便に並んでいたら しい。前の便がまだ出発していないのだ。またロビーへ引き返し、43番に並び直すが、何の案内もない。中国語でアナウ ンスしていたのかもしれない。そのうち河原さんがボードを見て「41番に変更になってる!」と言う。あわてて41番に 並びなおす。まったく不親切きわまりない。小さな壁のボードに書いてあるだけだ。

バスで、東方航空の飛行機まで運んでもらう。中国東方航空に乗り込む。西欧人たちのツアーが大勢いた。東京からの乗り 継ぎ便が遅れて、機内でずいぶん待たされた。14:30(中国時間:日本とは1時間の時差だから、日本時間のままだと 15:30)出発予定が15:00出発となる。

西安到着

西安についた。英語表記は X'ian。シーアンと発音する。バタバタと税関、ボデーチェックを通過して、あわただしく入国 したので空港での記念撮影をし忘れた。ゲートをでるとガイドの張さんが迎えに来てくれていて「歴史クラブ」と書いた紙 を手に掲げていた。日本語ではちょうさんだが、中国語ではチャンさんだ。ポッチャリ型の美人で、こりゃ今回の旅は楽し みじゃわい。

ガイドの張さんと専用車に乗り込む。運転手さんとも3泊4日一緒である。空港を出て一路西安市街へ向かう。

西安は陜西省の省都である。関中盆地中部やや南にあり、北は渭河に臨んでいる。中国西北地区の最も大きい都市である。 古(いにしえ)は長安と称され、世界的に有名な古い都である。紀元前11世紀から紀元10世紀中葉にかけて、前後して西周、 秦、前漢、後漠、隋、唐など13の王朝が都をここに置いていた。1062年に及んだ都としての歴史は大量の珍しい文物 旧跡を残してきた。中でも秦の始皇帝陵・兵馬俑はその代表である。秦の時代は咸陽と言われていたが、正確には西安の郊 外にあたる。秦は前221年に、史上初めて中国を統一した王朝で、その後もモンゴルや南方に勢力を広げたから、その偉 大さは世界にとどろきわたった。この秦(Chin)が中国の代名詞となり、英語のチャイナ(China)の語源になっている。 名高いシルクロードは西安を出発点としたものである。

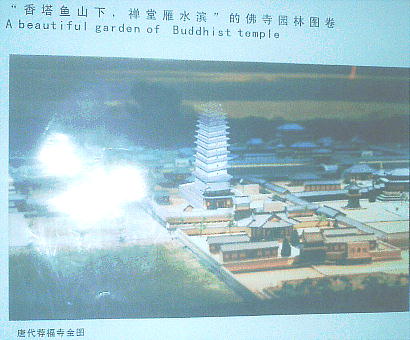

大雁塔(だいがんとう)。西安のシンボル。唐の皇帝高宗が母を供養するために

建立した仏教寺院で、別名慈恩寺。塔にのぼると西安の街を一望することができる。

西安の街は周囲14kmの巨大な明代の城壁に囲まれている。登る事も出来、これがいい旅情をかもし出していると言う。 西安周辺には、始皇帝陵以外にも様々な遺跡があり、じっくり見て回るだけでも相当な日数を要する。以下が今回我々の訪 れた遺跡・旧跡である。 <小雁塔> 比較的市街地に近く、唐代の仏教施設。上までのぼれる。 <華清池・華清宮跡> 玄宗皇帝・楊貴妃など歴代皇帝の温泉保養地。 <半波遺址> 黄河流域にある典型的な原始社会母系氏族公社の遺址。いまから6000年前のもの。半坡遺跡博物 館が隣接している。 <鐘楼/鼓楼> 市街の中心、東西南北の大通りが交わるところにある。鐘を打つ鐘楼と少し離れて、太鼓をたた く鼓楼があり、どちらも明代の建築。 <陜西博物館> 市街にあり唐三彩の逸品やローマ貨幣、石像やレリーフ、皇帝や書家の筆跡を残す石碑などが展 示されている。 <興教寺> 玄奘三蔵法師の遺骨がある。 <西安城壁> 中国で現存するただ1つの完全な大型城壁。周囲は壕に囲まれている。 <茂陵> 漢の武帝劉徹の陵墓。壮大な陵墓である。副葬品もとても豊富。 <乾陵> 唐代の高宗・李治と女皇・則天武后の共同基地。 <法門寺> 釈迦牟尼真身舎利を安置する有名な寺。境内には中国最大の仏塔地下宮殿が発掘された。

西安の町の第一印象は「埃っぽい。」である。マカロニウェスタンとまではいかないが、何かいつも風が吹いて、砂塵が舞 い上がっているような印象を受ける。もちろん実際には、目に見えてそういう事はないのだが、細かい黄塵は、街路だけで なく部屋にまで侵入してくるそうだ。長江流域の大雨地域とは異なり、黄河流域の西安は、郊外には黄土の丘や谷がつらな り、黄塵で街路樹の葉も埃を被るなど、町全体が乾燥しきっている印象である。

街中の建物は、殆どがレンガを積み重ねた「土の家」である。車中から見た限りでは、2,3階建てのビルなどは、鉄骨を 使い床にはもちろんコンクリートを使っているが、壁にはすべてレンガを積んでいた。森や林が殆どなく、木を使った建物 などは珍しい例である。かっての宮廷や貴人の家にしか木材建築の建物はないようだ。 人々の居住する住宅や店舗は、これらのレンガの箱を隙間なくいくつも横に並べたような長屋である。垣間見た限りでは、 部屋の中にもあまり仕切りのようなものはないようだった。家具を並べて仕切りになっているような感じだ。その長屋の前 に人々がたむろしている。なかには家の前に大きなテーブルを出して、食事をしたり、麻雀をしたりしている。長屋の前に は街路樹が点在し、雑然とした街並はまるで映画を見ているようでもある。しかし正直、このレンガの家に住むのはごめん こうむりたい。 マーケットはいつも賑やかだが、道路上の人と車の喧騒は、驚きを通り越してあきれてしまう。片側3車線ほどの大きな道 路を、老若男女おかまいなしに横断するし、自転車も3車線のまんなかを車と平行して走り、急に進路を変更したりする。 道路交通法などあったものではない。都市の周辺部は立体化や拡張道路になったようだが、タクシーの増加にバイク・自転 車が加わり、大渋滞がしばしばおきている。西安の中心部の街並みは高層化、ホテル化して、城壁以外、かっての西安や長 安の面影はない。

その面影を残す長安の城壁の跡。唐代の城壁だ。

上右は、市街にバンバン建っているマンション。ビルもどんどん建っているし、都会の様相は日本と全然変わらない。しか し、交通事情といい、街中にたたずむ人たちの有様といい、法規や社会規範はまったく無視されている。最新の技術やハー ドウェアは西欧・日本からどんどん輸入しているが、それを使いこなすソフトウェアがまったく付いていってないというの が感想である。 西安には約50の大学(西安交通大学、西安電子科技大学、西北工業大学、西北大学、第四軍医大学のような名門国立大学 や、中国建国後初の私立大学、初の女子大学でもある西安培華女子大学など)、500の大中型研究機関(その中の30は 国家級)がある。これらに携わる技術者の数は38万人で、これは北京、上海についで中国第3位であり、人口比では中国 第1位である。また、西安は中国で最初の国産コンピュータ、最初の民間用飛行機、最初の集積回路、最初のカラーブラウ ン管、最初の電子顕微鏡などが開発されたところであり、西安の技術が中国に果たしてきた役割は大きい。西安は歴史的に も中国の文化の中心として、古代より教育に力を入れてきた地域でもあり、現在でも教育に対する熱の入れ様は相当なもの で、中国トップクラスの教育水準を誇っている。 西安は人口700万人を超える大都市であり、隣接する都市と併せると1500万人以上である。他の大都市と同様、西安 ではサービス業が発展している。今後も多様なサービス業が発達し、都市機能としてのサービス業を支えるために情報産業 が育成されていくのだろう。 そういう背景をもって、西安はハイテク産業の育成に力を入れている。近年のアメリカ内陸都市の発展が、インターネット の普及によるインフラ整備とソフトウェア開発の恩恵によることが大きいことを参考として、西安では情報通信産業の重要 性を認識し、発展計画の中核を成す産業と位置付けている。また、政府の中西部発展政策の第一が、西安にハイテク産業を 育成し、内外の企業投資を促進し、高度情報都市とすることである。そのために、政府は西安西部に国家級のハイテク産業 の開発区を建設した。

小雁塔

-------------------------------------------------------------------------------- 小雁塔(しょうがんとう)[シャオイェンター] 陝西省・西安市 -------------------------------------------------------------------------------- 唐代の景龍元年(707年頃)築造される。西安市の南門を南方へ約1.5km行くと薦福寺があり、小雁塔はその寺院内にあ る。この地には唐の中宗が、文明元年(684)に「献福寺」を建てたが、高宗皇帝が没した百日忌明けの行事を機に、冥福 を祈るため則天武后が改修し、則天武后の天授元年(690)、「薦福寺」と改名された。 唐代の高僧「義浄」が単身インドに渡り、25年間修行したのち仏典400部を持ち帰り、この寺でその漢訳に打ち込んだ といわれる。塔は義浄が翻訳した経典を収めるため、景龍年間(707〜710)に、煉瓦造り、高さ45m、15層で建立された が、明の嘉靖34年(1555)に、現陜西省地方を襲った大地震のために上部2層が崩壊してしまい、現在は正方形13層、 高さ42mとなっている。東西に対峙している慈恩寺の大雁塔と比べて、規模が小さいため小雁塔と言われる。唐代の美し い建築芸術遺産であり、形・風格ともに中国でも貴重な文化遺産で、一級の重要文化財に指定されている。 (ある資料には、13層の塔が、宋代に上部が崩れ、現在は11層である、となっているが、実際現地で見てきたのにどっ ちだったか忘れてしまった。要確認。) --------------------------------------------------------------------------------

「漢中八景」では雁塔晨鐘は小雁塔を指すと述べている。 崋嶽 仙掌 第一景。 太白 積雪 六月天。 は柳 風雪 補満面。 (は⇒シ+霸) 草堂 煙霧 緊相連。 驪山 晩照 光明顯。 雁塔 晨鐘 在城南。 曲江 流飲 賦詩篇。 咸陽 古渡 幾千年。

小雁塔の正式名称は「薦福寺小雁塔」。小雁塔の底面は方形で、底辺は11.56m、一層部分の天井が高く、上にいく ほど低くなる。全体の形状は丸みを帯びている。所謂楼閣式の大雁塔に対して、小雁塔は軒と軒の間隔が狭い密檐式のレ ンガ造りの塔である。煉瓦の隙間には石灰と糯米が塗り込められている。塔の南北にそれぞれ入口があり、上に行くにし たがって階段の段数が減る。塔の内部は空洞になっていて、木造の螺旋階段で上にあがれるようだが、我々が訪れた時間 は遅く、もう入り口は閉まっていた。ガイドの張さんが門番のオバちゃんに頼んでくれたが、オバちゃんはもう帰るとこ ろだった。残念無念。張さんによれば、小雁塔内部はかなり急勾配で、階段巾は非常に狭く、とても上下ですれ違えない ほどだそうだ。上層部の崩れは、崩れた部分のデザインが分からないから、あえて復元しないのだそうだ。最上層は屋上 のようになっていて、四周に柵が巡り、無造作に煉瓦が積まれているだけという。

範陽の出身である唐の名僧義浄は、671年に洛陽を出発し、広州から海を渡ってインドに渡り、25年の留学生活を終 えて695年に帰国した。その際サンスクリット語の経典400部を持ち帰った。長安へ帰ってから義浄法師は、薦福寺 を経典翻訳の道場として706年から728年までの間に56部・230巻のサンスクリット経典を漢訳し、「大唐西域 求法高僧伝」という名著を著わした。この本は中国とインドの仏教文化交流を研究する上で貴重な労作で、玄奘以後では 仏教学上最大の功績を残した。義浄法師は、インドから持ち帰った佛教経典を保存するために、朝廷に薦福寺塔の修築費 用の援助を求めた。当時の皇帝李顕はきわめて小心者で、皇后がすべての実権を握っていた。皇后は義浄の話を知って、 后宮、側室、宮女らに呼びかけて寄付金を募り、塔の修築を行った。 唐の開成5年(840)に、日本の留学僧「慈覚大師 円仁」がこの寺に逗留していた、円仁は長安に学び、多くの経典を日本に伝えたばかりでなく、帰国後、延暦寺の堂塔を 整備して、日本の仏教に多大な功績を残した。

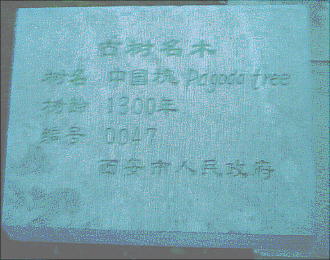

塔の外形は大雁塔と同じくインドの建築様式を模し、古代ギリシア建築の柱にみられるようなすっきりとしたエンタシス の輪郭をしている。1階の南北の石門の上の横木には蔓草花紋と天人供養の図像が刻み付けられている。その浮彫の技法 は精彩を極める。小雁塔は1965年に修理された。この際、塔の内部に階段が設けられ、塔身を強化するため、2、5、 7、9、11階に鉄輪、鉄筋が嵌められて、塔頂には避雷針が立てられた。今は最上階まで登って西安街を眺望できる。 塔の南の庭園にはアカシアの老木と石碑、北には白衣閣という建物がある。この中に塔についての資料や写真が展示され ている。この寺は唐の末期に戦乱で破壊されたが、その後、宋、元、明、清の各時代にも修理されたようである。

ここは観光客もほとんどおらず静かである。時間が遅いせいかと思ったが、大雁塔とは異なりいい意味で観光地化してい ないのだそうである。静かで非常に心地よい。緑もたくさんあり、その緑の中から塔がニュッと出ている感じだ。西安と その郊外には、手のつけていない遺跡がまだまだ数多くあるという。遠い昔に文明が、印度から西安へ、さらに海を越え て日本へもとわたって来た。そのひとつを今見ている。

張さんが説明してくれた話。 「長い年月の間に、小雁塔には「神合」といわれる不思議な出来事があった。1487年、震度6クラスの大地震が発生し、 塔のまん中に、1本の大きな亀裂が入った。34年後の1521年、再び大地震に見舞われ、その時に、一晩にしてその亀裂が ふさがったという。人々はこれを不思議に思い、小雁塔がもとの状態にもどったことを「神合」と呼んだ。 1555年9月、王鶴という役人が故郷へ帰る途中、小雁塔に投宿した。その際この不思議な「神合」の話を聞いて驚き、そ の内容を、塔北側の入口の横木に刻んだ。建国後の修復時、「神合」ではなく「人合」であることが判明した。 当時の大工が、西安の地質状況を考えて、塔の基礎部分を、土を固めた半円状にして、揺れを分散させていたのだ。 そのため小雁塔は、起き上がりこぼしのように倒れることなく、70回以上の地震にも耐えられたのだ。昔の匠の高度な 技術が塔を救っていたのである。」 この話は、小雁塔に残っている明代の「王鶴の碑」に刻まれている。1551年9月28日の日付が刻まれ、これには、 「薦福寺は唐代に建立され、明代の成化二十三年(1487年)に起こった大地震のため、塔身の真中に下から上まで一 尺ほどの裂け目が生じた」、しかし「紋の正徳年末、また大地震があって、この時、塔身が一晩のうちに自然に以前の状 態に戻り、まるで神様がその裂け目をくっつけたようだ」という。当時の人たちはこれを「神合」と称し,神様の力でく っついたと信じたのである。

塔のわきに大きな鉄鐘がかかっている。1192年に鋳造され、「薦福寺の鐘楼」として有名だそうだ。金代明昌3年 (1192年)に鋳造された、高さ3.5m、口径2.5m、周囲の長さ7.6m、重さ10トンの鐘である。毎朝決まった時 間に鐘が鳴らされ、その澄んだ音色は、10里はなれた所でもはっきり聞こえたという。鐘の音は大きく、塔は秀麗で 「雁塔の晨鐘」と呼ばれて、関中(長安)八景の一つになっている。今では、5元払えば鐘を打たせてくれるとの事だっ たが、今日は誰も打ちたい者はいなかったようだ。そとはもう薄暗くなってきた。ここからホテルへと向かう。本来ここ は明日見学の予定になっていたが、全体の予定を見て張さんが、時間に余裕があるうちに。行ける所は行っておこうと判 断したもののようだ。

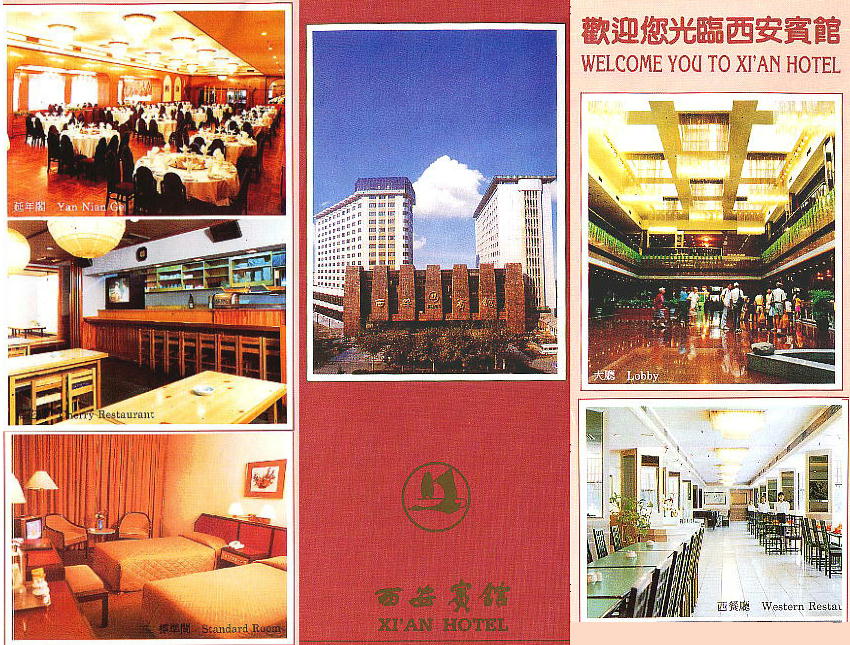

本日の宿舎「西安賓館」。四ツ星ホテル。最初は五ツ星だったのだが、河内さんが高いというので1つ格を落とした。そ もそも最初は、私個人としてはどっかのツアーでもよかったのだが、河内さん他が、「西安にじっくり腰をすえて慌しい 旅行はやめようで。」と言うので、仕方なくまた旅行社に頼む特注旅行となってしまった。もちろん変更はきくし、専用 バスで相当融通もきくので、これはこれでいいのだが、何しろ値段が高い。今回もツアーのほぼ倍の値段になった。

本日の夕食は四川料理。野菜ばかりで、肉系は薄っぺらなハムみたいなものだけだった。西安の日本語学院で日本語を勉 強したという、チャイナ服の似合う若い女性のマネージャーがいて、さかんに愛嬌を振りまくので乗せられて、最後には 中国酒を6本(全員で)もかってしまった。小さなボトル1本が1600円(3000円を値切った。)なので、店には そうとうな利益だったに違いない。小さなグラスを土産にくれて、ADIDASのカバンまでくれた。しかし、かわいかったな。 概して料理はツアーで行ったほうがいいものを食べられるようだ。今回の旅では3回とも食事はまずかった。前回wifeと ツアーで行った北京旅行のほうがまだましだった。夕食の後することがないのでカラオケに行こうと言うことになって、 張さんに頼んだら近くのホテルの中にある店に案内してくれた。8畳くらいの部屋で、でかいカラオケ・セットがおいて あって、日本語の歌も勿論山ほどある。西安の夜に「北国の春」が鳴り響いていた。

呼びもしないのにメンバーの横に侍る女の子も、人数分来た。まったく共産主義国家とは思えない。我々はもちろんしな いが、頼めば「その後のコース」もあった。一時はこれを行ったものは死刑というような風聞も流れていたというのに、 ここ数年、まったくえらい変わりようである。このあたりは自由主義国家と全然変わらない。女の子たちは5人とも日本 語がまったくだめで、コミュニケーションもとれず、なんか白けたカラオケになった。 13億の人口をかかえ、1人っ子政策を人々が認容せざるを得ず、違反した2人目、3人目は戸籍が無い。1人目が女の 子の場合には2人目を生むことができるが、2人目が男であろうが女であろうが、3人目を産むことは許されない。それ でも産んでしまった場合、戸籍の無い子は義務教育も受けられず、ぶらぶらするか、社会底辺での労働に従事するか悪の 道へ走るほかない。当然、いかに社会主義国家とはいえ、子供の数まで国家が制限していいのだろうかという疑問がわく。 やがて一人っ子たちが成人して、叔父や伯母や従兄弟さえもいない社会ではたして人間関係はどうなっていくのだろうか。

邪馬台国大研究ホームページ / 遙かなる西安 / 歴史倶楽部100回例会

邪馬台国大研究ホームページ / 遙かなる西安 / 歴史倶楽部100回例会