Music: chinese song 8

Music: chinese song 8

遥かなるシルクロード 陽関

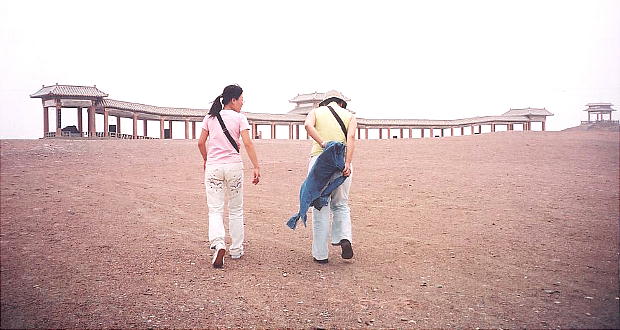

<陽関> 玉門関と陽関。二つの貴重な古代遺跡はこのゴビ灘のただ中にある。いずれも2千年前、漢の武帝の西域進出によって築かれた 最前線の砦の跡だ。玉門関はいまの敦煌市街から西北へ90キロ、古代は高昌国(現在のトルファン)や亀茲(きじ)国(クチャ) に通じる西域北道(天山南路と天山北路)へ向かう。陽関は同じく西南へ76キロ、楼蘭国(ローラン)、于□(うてん:てんは、 もんがまえ」に眞)国(ホータン)がある西域南道への関門だった。いま、陽関へは道がついているが、玉門関はゴビ灘の原を 2時間も走らねばならない。

玉門関と陽関は、並び称される古代の関所跡で、漢代においては此処が国家権力の及ぶ西端で、此処から先に足を踏み入れるこ とが西域に行くことであった。西域に汗血馬を求めて遠征した将軍李行利(りこうり)が戦いに敗れ、玉門関に辿り着いた時に、 漢の武帝が怒って玉門関を閉じてしまった話は有名である。玉門関からは鳩魔羅什(くまらじゅう)やマルコ・ポーロが旅立っ ている。陽関からは、汗血馬を求めて西域を目指した張騫が旅だった。この近くには漢代の万里の長城も2000年の風雪に耐 えて残っている。

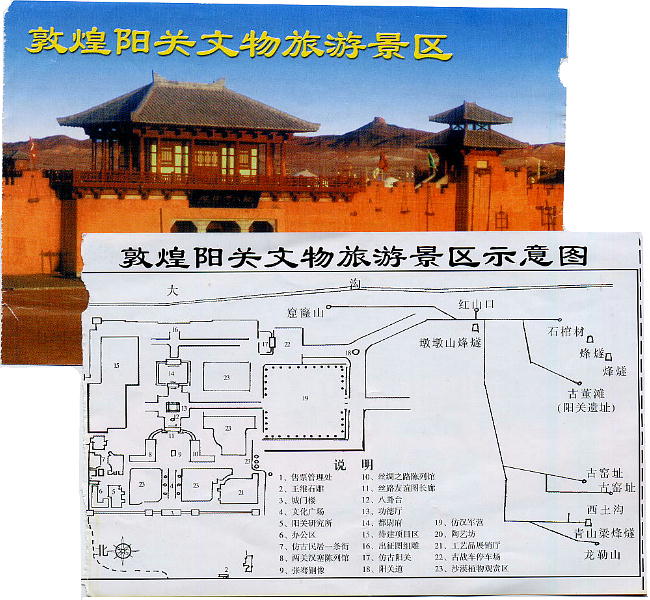

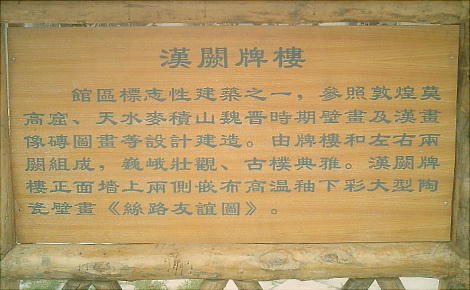

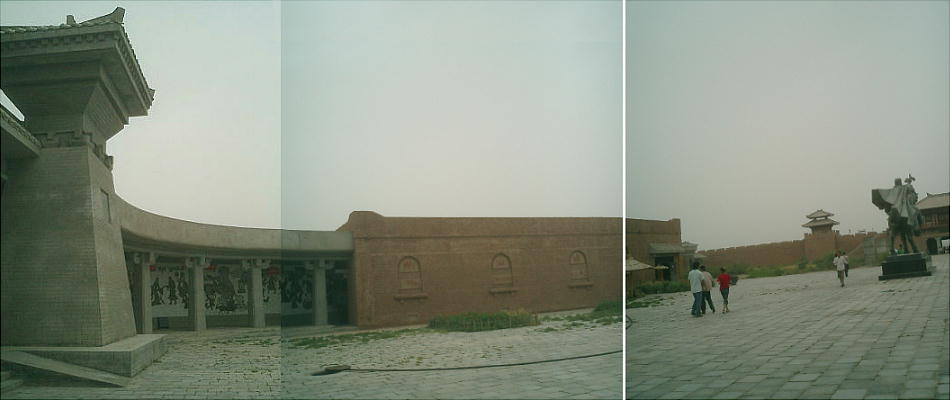

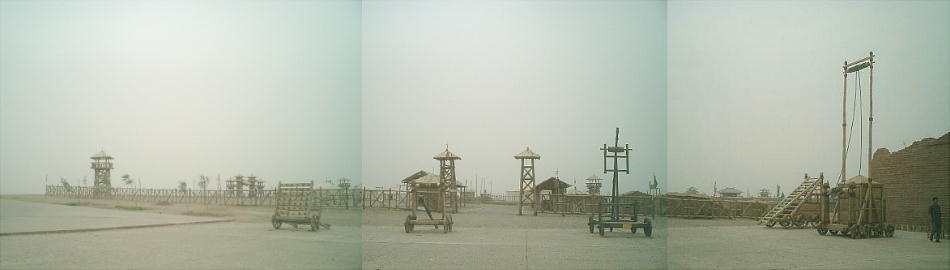

陽関博物館の入場券(上)。周囲には当時の城壁が再現され、城壁の外には城攻めの武器がたくさん並んでいた。中の展示室に は陽関に関する解説、出土品、当時の鎧の模型などが並んでいた。また別棟にはシルクロードの展示室もあった。陽関は2200年 前に漢の武帝によって造られた軍事・交通の要所で、その後も魏、晋、南北朝、唐代まで西域南道の関所として経営された。 玄奘三蔵もインドから帰国した際ここを通過している。

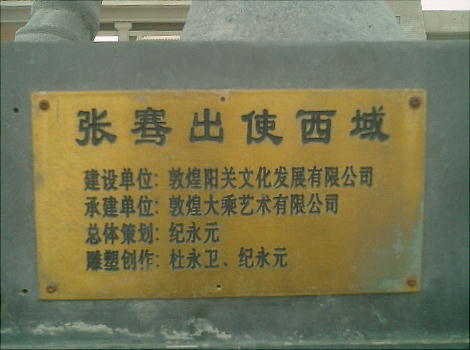

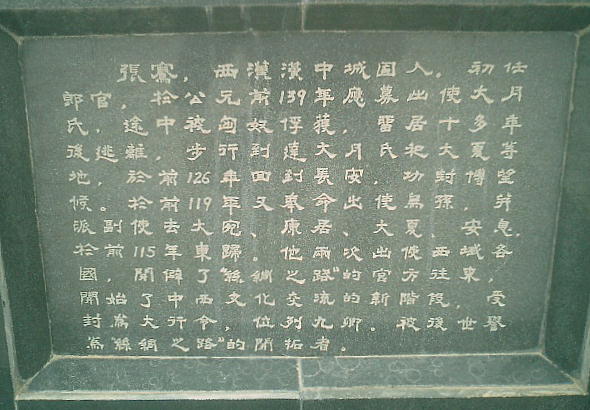

中国前漢代の張騫がここから西域に旅立ったことを讃えて石像が立てられている。

張騫 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 張騫(ちょうけん ? - 紀元前114年)は中国前漢代の人。 武帝の命により匈奴に対する同盟を説くために大月氏へと赴き、漢に西域の情報をもたらした。子に匈奴の女性との間に生まれ た張朋(月氏と二重の関係となる意味が含むらしい)がいるという。 張騫は漢中(顔師古注によると成固)の出身で、建元年間(紀元前140年-紀元前135年)に郎となる。当時の漢では大月氏に対し て、対匈奴の同盟を説く使者を募集しており、張騫はこれに自薦して見事に選ばれた。大月氏はかつては単に月氏と呼ばれ、匈 奴と争っていたが冒頓単于に攻められて大敗し、冒頓の子の老上単于の軍に敗れて王が殺され、老上はその王の頭蓋骨をくりぬ いて杯にしたと言う。その後、月氏の一部は北へと逃れた。 漢はこのようなことから大月氏はきっと匈奴のことを恨んでいるに違いないと考え、匈奴の挟撃作戦を狙って張騫を使者に送っ たのである。このことはあまりに唐突な大抜擢であるが、恐らく武帝はこの使者に大した期待はしていなかったのではないだろ うか。漢からすると大月氏のいる場所はあまりに遠く、かつ匈奴の勢力圏を挟んでいるために情報もほとんど入ってこなかった。 であるからこの張騫の派遣はうまくいったら良いという程度の考えで行ったのではなかろうか。 漢の勢力圏である隴西(甘粛省)から出た直後に匈奴に捕らえられる。匈奴の軍臣単于は張騫の目的が大月氏への使者であると 知ると「月氏は我々の北にいるのだ。どうして漢がそこへ使者を送れるだろうか。もし吾が漢の南の越へ使者を出したいと思っ て、漢はそれを許すか?」と言い、張騫をその後十余年間に渡って拘留した。匈奴は張騫に妻を与え、その間に子供も出来たが、 張騫は漢の使者の証である符節を手放さなかった。 その後、匈奴の地から脱出に成功。西へ数十日走った所で大宛(フェルガナ)に至った。この地の王は漢の財力が豊かであると 聞き及んでいたので張騫が来た事を喜び、歓待して大月氏までの道を教えてくれた。 大月氏は匈奴に追われて北に逃げた後に、烏孫に追われて更に西へと逃げていた。張騫は康居へと立ち寄った後についに大月氏 の町へとたどり着いた。 月氏の王に漢との同盟を説いた張騫だが、月氏王はこれを受け入れなかった。何故なら月氏が逃げてきたこの地は物産が豊かで あり、周りにこれと言った敵もおらず、月氏は大夏(バクトリアであるという説とトハラ人の国であると言う説がある)を服属 させて大いに栄えており、匈奴への復讐心はもはや過去の物となっていたからである。 失意の張騫は帰りの道筋に崑崙山脈を伝って行き、羌族の支配地を通ることを選んだが、またしても匈奴に囚われる。一年余り して軍臣単于が死去した隙を突いて脱出、紀元前126年に遂に漢へと帰還した。出発の時に100人余りいた随行員がこの時には二 人になっていた。 同盟こそならなかったものの張騫が持ち帰った西域の知識は極めて貴重なものであり、それまでまったくと言って良いほど状況 が解らなかった西域が、これ以降は漢の戦略の視野に入ってくることになる。この功績により太中大夫とされる。 紀元前123年、武帝は大将軍衛青率いる匈奴への遠征軍を出発させる。この中で張騫は自らの地理知識を活かして大きく貢献し、 衛尉・博望侯とされる。しかし紀元前121年の遠征の際に期日に遅れた罪で死罪となる所を贖って庶民に落とされる。 また張騫が西域を旅している途中で蜀(四川)名産の竹と布を現地の人が持っているのを見てどうやって手に入れたのかを聞い た所、身毒(インド)の商人から買ったと言う。このことにより蜀から雲南→ビルマを通ってインドへと繋がるルートがあるこ とを知った張騫は武帝に対して雲南を漢の支配下に入れ、このルートを通じて西域と繋がり、匈奴へ対抗することを長安に帰っ てきた直後から何度も進言した。更に別の方策として烏孫と同盟することを考え、紀元前119年に烏孫への使者として赴いた。 紀元前114年、死去。死後に張騫の打った策が徐々に実を結び始め、西域諸国は漢へ交易に訪れるようになり、漢は匈奴に対し て有利な立場を築くようになる。

陽関は玉門関と並んで、古代中国の西の端であった。中国にとって、ここから更に西はもう「外国」であった。陽関と玉門関が、 中国へ出入りするあらゆるものをテェツクしていた。古代の詩には、この2つの関所を歌ったものが多い。ここを出て行くとき の心情や、帰ってきたときの安堵感などで、西域通商にかかわる人々にとっては、陽関・玉門関というのはことさら象徴的に感 じられたことだろう。唐詩選では王維の「西のかた陽関を出(いず)れば故人無からん」の一句が最も知られる。 下はその王維の像と、漢詩を刻んだ石碑である。像は西を指し示している。

「七言絶句」 送元二使安西 王維 渭城朝雨潤輕塵 客舎青青柳色新 勸君更盡一杯酒 西出陽関無故人 「書き下し文」 元二(げんじ)が安西(あんせい)に使(つかい)するを送(おく)る 王維(おうい) 渭城(いじょう)の朝雨(ちょうう)輕塵(けいじん)を潤(うるお)す 客舎(かくしゃ)青青(せいせい)柳色(りゅうしょく)新(あらた)なり 君(きみ)に勸(すす)む更(さら)に盡(つく)せ一杯(いっぱい)の酒(さけ) 西(にし)のかた陽関(ようかん)を出(い)づれば故人(こじん)なからん 「語釈」 元二:元家の次男。 安西:甘粛(かんしゅく)省の安西県ではなく、安西都護府が置かれていた、今のウイグル自治地区である。 渭城:長安の北、今の陝西(せんせい)省咸陽(かんよう)の東にある町。渭水にのぞんでいる。漢代に渭城県を置く。 陽関:甘粛省敦煌の西南の所にあった関所で、玉門関の陽(みなみ:阜は山側の意を示し、日光のあたる方の側面の意) にあたるので陽関と名づけた。 故人:死んだ人。古い知り合い。昔なじみ。 「通解」 渭城の早朝の雨がちょうどよく軽く舞いあがる塵をしずめ、また旅館の前の柳の色も雨に洗われて、今朝はとりわけ新鮮 に見える。渭城まで見送ってきたが、いよいよここで君とお別れだ。酒はもう十分だと言うかもしれないが、最後にもう 一杯だけ飲みたまえ、これから西に旅して陽関を出たならば、共に杯をかわす親しい友人もいないだろう。 この詩は、友人の元二がはるか西のへき 地まで使者となって行くのを見送った詩。「陽関三畳(ようかんさんじょう)」 といって、送別のときには、この詩を3回繰り返して詠うならわしとなった。

これで走るんかい、というようなオンボロバス(電気自動車らしい。)に乗って烽火台に向かう。狼煙台の麓まで運んでくれる。 砂の中だから新車など使えないのかもしれない。中国は電気自動車が多いが、おそらく油が高価で、特に地方では入手困難だから だろうと思う。

上が、烽火台の近くの石碑堂。石碑がたくさん並ぶ。有名な石碑が並んでいるが読めない。聞けば、今の若い中国人も簡体字し か知らないのでこの石碑を読めないらしい。石碑堂からはゴビ(古薫)砂漠、長城、崑崙山脈が望める。

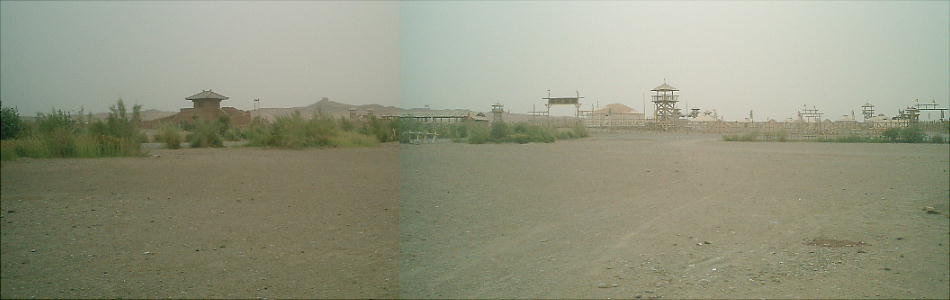

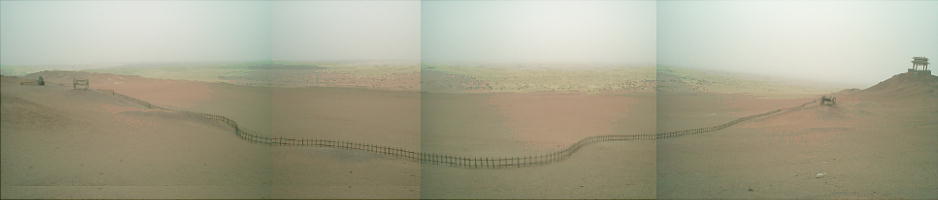

しかし今はもう、陽関には風化した狼煙台(のろしだい)が残るだけだし、今回訪問はしなかったが玉門関も、砂漠の中に風化 した土の塊(関所跡)が残るだけである。中国の建造物は、その多くが土レンガでできているので、あらゆるものが風化して、 やがて土に還ってゆく。この付近に漢代の長城跡も残っているが、多くが土塀の朽ちたものと化していて、それもとぎれとぎれ にしか残っていない。北京の八達嶺などは、きれいに整備されて観光用として多くの客を集めているが、このあたりでは「万里 の長城」は見向きもされていない。車窓から眺めると、あちこちに土塊が放置されているが、「あれが長城です。」と言われて もなかなかピンと来ない。今のうちに整備しなければ、放っておけばやがて長城は跡形も無く消え去ってしまうことだろう。

陽関も同じである。今は観光用に小さな小廊が建っていて、ここから見ると砂漠が南面いっぱいに広がっていて、その果ては見 えない。延々とどこまでも続くゴビ砂漠。ここはタクラマカン砂漠との接点でもある。付近では、今でも砂漠を掘ると古代の鏃 や鉄器の破片が出土するそうである。「骨董砂漠」とも呼ばれているとガイドブックにある。ガイドの黄さんも、「私も拾いま したよ。今度機会があったら掘って送ってあげますね。」と言っていたが、そのくせ住所も何も聞かなかった。

狼煙台(のろしだい)。どうして「狼の煙」なのか。かってこの上で火をたいて煙を出すのに狼の糞を用いた事による。

帰りに資料館兼土産物屋みたいなところ(上の写真左隅の建物)で、出土した(らしき)鏃を売っていた。私があまり熱心にの ぞき込んでいるので、若い売り子の兄ちゃんが、「これは買うな」と思ったのかしっこく交渉してきた。最初、こともあろうに 5,6本で「9万円」とふっかけてきたが、「いらない、いらない」と断り続けているとどんどん値を下げてきて、とうとう出 口のドアまで来たときには「1万円」まで下げてきた。わたしの見たところまず本物で、今の中国にはここまでのレプリカを制 作する技術はなかろうと思われたので、5,6本1万円なら安いと思ったが、「いつもロクなものを買ってこない。」と思って いるWIFEがこっちを見ていたので、後ろ髪を引かれながら、舌打ちしている売り子の兄ちゃんを背にして陽関を離れた。 もしwifeと一緒ではなく、歴史倶楽部の仲間と来ていたら、おそらく買っていただろうと思う。

邪馬台国大研究 / 敦煌/ 莫高窟